Mosaiksteine

Unser Vereinsvorsitzende, Michael Joho, veröffentlich im »Lachenden Drachen«, der Stadtteilzeitung des Einwohnervereins St. Georg, in unregelmäßigen Abständen einen kurzen, eine Seite füllenden Artikel zu einem historischen Mosaikstein aus der St. Georger Geschichte.

Diese Beiträge wollen wir hier sammeln und Ihnen zum schmökern anbieten.

Von Michael Joho

Ende der 1980er Jahre erwarb ich beim Auktionshaus Hauswedell & Nolte ein kleines Konvolut aus dem Nachlass von Hans Ross (1899-1992), dem ortsansässigen St. Georgensien-Sammler par excellence. In den Mappen befand sich auch ein gefaltetes Dokument von 55 mal 38 Zentimetern Größe, ganz offensichtlich ein Plakat aus längst vergangenen Tagen. Die Zuordnung ist recht leicht gefallen: Das nördliche St. Georg verweist auf eine Zeit vor 1938, in der es auch noch ein St. Georg-Süd (= Hammerbrook) gab, der mittelhochdeutsche Begriff Hülfe ist nach 1900 bald durch Hilfe abgelöst worden, den Hansabrunnen (also fließendes Wasser) gibt es seit 1878. Und von der Choleraepidemie 1892 in Hamburg ist bekannt, dass erstmals (von SozialdemokratInnen verteilte) Flugblätter und Plakate in breitem Maße eingesetzt wurden, um die Bevölkerung über drohende Gefahren zu informieren.

Also ein Plakat aus der Zeit der Choleraepidemie, die zwischen Mitte August und Oktober 1892 offiziell 8.605 Menschen das Leben kostete, keine Pandemie, denn Hamburg war damals die einzige Metropole im westlichen Europa, die von der Seuche betroffen war. Weil die Stadtherren tagelang die Augen verschlossen, um ja nicht den Handel zu gefährden, griff die Epidemie schnell um sich.[1] Die Verbreitung erfolgte über das mit dem Kommabazillus verseuchte Elbwasser, das – anders als in Altona – weithin ungefiltert in die Trinkwasserleitungen gepumpt wurde. Die Inzidenzrate in der 600.000er-Stadt explodierte förmlich. „Es war ein gewaltiges Gottesgericht, was über unsere Vaterstadt hereingebrochen,“ schrieb die St. Georger Bethesda-Begründerin Elise Averdieck (1808-1907) unter dem 3. Oktober 1892 in ihrem Tagebuch, „mit solcher Blitzesgewalt, daß von einem Sicheinrichten, Sichbesinnen gar nicht konnte die Rede sein, – man stand wie an einem Abgrund, und wußte nicht, ob man in der nächsten Stunde hinabstürzen würde.“[2]

Und damals wie heute waren vor allem die Quartiere mit einer benachteiligten bzw. verarmten Bevölkerung (z.B. im Gängeviertel) betroffen. Dort herrschten so katastrophale Hygiene- und Trinkwasserverhältnisse, dass der nach Hamburg angereiste Mediziner Robert Koch (1843-1910), der Entdecker des Cholera-Bakteriums, meinte: „Ich vergesse, dass ich in Europa bin“.[3] Hatten die Pfeffersäcke zu Beginn die verheerende Entwicklung noch verleugnet, nahmen sie alsbald „in hellen Haufen Reißaus“ und verließen die Stadt, wie der Sozialdemokrat August Bebel (1840-1913) in einer Reichstagsdebatte am 14. Februar 1906 anmerkte,[4] eine Kritik, die einen Sturm des Protests im hanseatischen Bürgertum hervorrief.

Im nördlichen St. Georg – etwa unserem heutigen Stadtteil entsprechend – lebten damals gut 40.000 Menschen, in St. Georg-Süd 45.000 (Ende 2019 waren es 11.358 bzw. 4.619 BewohnerInnen). Eine vom städtischen Medicinal-Kollegium 1901 veröffentlichte Studie über die hamburgischen Gesundheitsverhältnisse belegt die soziale Komponente der Epidemie: In der alsternahen Hälfte St. Georg-Nords mit seiner großbürgerlichen und vor allem mittelständischen Bevölkerung kamen lediglich 11,74 Erkrankte auf 1.000 BewohnerInnen, im südlichen, durchmischteren Teil St. Georg-Nords bis zur Norderstraße waren es schon 23,65 und im proletarischen Hammerbrook 29,33 Erkrankte.[5]

Um der grassierenden Seuche und vor allem der sich schnell ausbreitenden Not in den Wohnhäusern zu begegnen, schlossen sich am 4. September 1892 die drei politisch etwas unterschiedlich ausgerichteten St. Georger Bürgervereine von 1876, 1880 und 1886 zusammen. Der dadurch entstandene „Hülfsausschuss für das nördliche St. Georg“ wirkte bis Ende März 1893. Über dessen ehrenamtliches Engagement lief in den sieben Monaten die Ausgabe von Lebensmitteln, Kleidung, Kohlen, Geld usw. an besonders betroffene Personen und Familien. Im Mittelpunkt aber stand eine „Volksküche“, die in wenigen Tagen als Bretterverschlag auf dem Hansaplatz errichtet wurde. Über diese „Speisehalle“ wurden im Zeitraum ihrer Existenz vom 16. September 1892 bis zum 30. März 1893 im Tagesdurchschnitt 830 bis 850 Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben, eine große Leistung bürgerlicher Wohltätigkeitsbestrebungen.[6]

Als besonders wichtig erwies sich, dass in dieser zeitgenössischen Volxküche auch Wasser abgekocht und für private Zwecke abgefüllt wurde. Die Hülfseinrichtung lehnte sich ja quasi an den Hansabrunnen an und bezog von dort das lebenswichtige Element, das zwar frisch geflossen war, aber keineswegs sauber und also unbedingt noch desinfiziert werden musste. Vielen St. GeorgerInnen dürfte gerade dieses abgekochte Wasser das Leben gerettet haben.

Dennoch, an der Cholera 1892 erkrankten in St. Georg-Nord nach offiziellen Angaben 1.323 Menschen, 494 (= 1,23 % der Gesamtbevölkerung) verstarben.[7] Noch 1892 wurde das Hygienische Institut in Hamburg gegründet, nach jahrelanger, tödlicher Verzögerung entstand 1893 ein großes Filtrierwerk, das das Elbwasser reinigte, bevor es in die Trinkwasserleitungen eingespeist wurde. Weniger ein Gottesgericht als vielmehr die Untätigkeit des Senats sorgte für diese größte, am meisten Menschenleben fordernde Katastrophe des 19. Jahrhunderts in Hamburg und auch in St. Georg.

<Abgedruckt in: Der lachende Drache, vom Juli 2021, S. 9; bearbeitet und um die Literaturangaben erweitert am 17.8.2021.>

[1] Richard Evans hat diese Zusammenhänge in seinem großen Werk „Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830 – 1910“ (Reinbek 1990) ausführlich und anschaulich beschrieben.

[2] Elise Averdieck. Lebenserinnerungen. Aus ihren eigenen Aufzeichnungen zusammengestellt von Hannah Gleiss. Hamburg um 1908. S. 356.

[3] Fred Langer: Cholera in Hamburg. Ein Lehrstück über den Umgang mit Epidemien. Aus: GEO, o.J. https://www.geo.de/wissen/22929-rtkl-hansestadt-im-jahr-1892-cholera-hamburg-ein-lehrstueck-ueber-den-umgang-mit. Auch zum Einlesen geeignet.

[4] Hamburger Echo, 22.2.1906.

[5] Die Gesundheitsverhältnisse Hamburgs im neunzehnten Jahrhundert. Den ärztlichen Theilnehmern der 73. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet. Hamburg 1901. S. 262.

[6] Michael Joho: St. Georg in den Zeiten der Choleraepidemie 1892. In: Blätter aus St. Georg, vom Februar 1993, S. 7.

[7] J. L. Huber: Erster Bericht an E. H. Senat der freien und Hansestadt Hamburg von der Gesundheits-Commission St. Georg Nordertheil. Hamburg 1892. 4.

Von Michael Joho

Zu den mich berührendsten Fundstücken gehört eine 6 mal 7 Zentimeter große Blechdose, die ich erst vor kurzem über ebay erwerben konnte. Das schon etwas angeschlagene Behältnis trägt die Aufschrift „Sanatussin-Pastillen". Eigentlich nicht besonders aufregend, aber mich elektrisiert der Aufdruck „Adler-Apotheke A. WOLFF, Hamburg (St. Georg), Steindamm 84“.

Pastillendose aus der Zeit nach 1900, Sammlung M. Joho

Arnold Wolff (15.10.1849 Opole – 26.10.1917 Hamburg)[1] hatte die 1825 an den Steindamm gezogene Adler-Apotheke am 1. Juli 1899 erworben, nachdem er zuvor bereits einige Jahre als Teilhaber fungiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihren Sitz am Steindamm 84, in einem Gebäude, das in der Feuersturmnacht am 28. Juli 1943 zerstört wurde.[2]

Der kleinen Blechdose ist zu entnehmen, dass Arnold Wolff die Pastillen in seiner eigenen chemischen „Fabrik medizinisch-pharmazeutischer Präparate“ herstellte, also wohl in seinen Räumen zusammenmixte. Laut Aufschrift auf den hier nicht abgebildeten schmalen Seiten des Deckels (links) sollten die Pastillen „sicher in der Wirkung“ und „angenehm im Geschmack“ sein.

Ich habe Hiltrud Lünsmann, Inhaberin der Apotheke zum Ritter an der Langen Reihe 39, um eine Expertise der auf der Rückseite der Dose angegebenen Bestandteile gebeten:

Die Sanatussin Pastillen enthielten einen Mix aus verschiedenen pflanzlichen Inhaltstoffen wie die Senegawurzel, Terpentinhydatum (aus Terpentinöl gewonnen) und der Süßholzwurzel, die sowohl eine schleimlösende als auch eine antiseptische Wirkung zeigten.

Extrakt Malti (Malzextrakt) wurde durch den hohen Zuckergehalt als Süßungsmittel und als (leichter) Schleimlöser eingesetzt. Stibium sulfuratum (schwarzes Schwefelantimon), zeigte antiseptische Wirkungen, ebenso Kalium chloratum (Kaliumchlorid). Gummi arabicum und Saccharum wurden als Hilfsstoffe zum Formen einer Pastille verwendet. Die ätherischen Öle dienten sicherlich als Geschmackskorrigens, um den bitteren Geschmack der Senegawurzel zu überdecken. Die Senegawurzel, das Terpentinhydrat und Stibium sulfuratum werden wegen der Nebenwirkungen heute als nicht mehr gebräuchlich eingestuft.

Hiltrud Lünsmann, Schreiben vom 26.8.2021

Die Blechdose stammt sicher aus der Ära von Arnold Wolff, könnte aber auch noch von seinen Nachfolgern verwendet worden sein. Nachdem Wolff am 26. Oktober 1917 verstorben war, führte ein Paul Schmidt die Geschäfte weiter, bis der Sohn Ludwig Reinhard Wolff die Apotheke zum 15. März 1919 übernehmen konnte.[3]

Papierne Verschlussmarke (Siegelmarke) zum Versiegeln von Briefen

Was berührt mich an diesem kleinen Blechteil? Es ist ein anfassbares Stück St. Georger Geschichte, das Relikt einer jüdischen Apothekerfamilie, die in der NS-Zeit großenteils ausgelöscht wurde.[4] Arnold Wolff und seine Gattin Hulda Wolff, geb. Redlich (22.7.1855 Grodków/18.2.1922 Hamburg)[5], hatten zwei Söhne: den späteren Rechtsanwalt Dr. Alfred Wolff (14.12.1880 Koźle/30.11.1941 Hamburg, ermordet durch Entzug von Medikamenten)[6] sowie den Apotheker Ludwig Wolff (23.2.1883 Koźle/26.10.1939 Hamburg, ermordet im KZ Fuhlsbüttel)[7]. Auch Alfred Wolffs Ehefrau Bianca, geb. Durlacher (6.12.1897 Hamburg/1.2.1943, KZ Auschwitz)[8], wurde von den Nazis umgebracht. Alleine Tochter Jolanthe (1911–1979)[9] überlebte, weil sie im März 1939 auf Vermittlung von Verwandten nach England ausreisen konnte.

Den Morden ging im Falle von Ludwig Wolff die „Arisierung“ voraus: Zur Verpachtung bzw. zum Verkauf der Adler-Apotheke ab März 1936 gezwungen, wurde diese zum 1. Oktober 1936 von einem Hugo Wittig übernommen.[10] Das „faktische Berufsverbot“ traf die 19 jüdischen Apotheker, die es Ende 1935 in Hamburg noch gab, „völlig überraschend“.[11] Von diesen 19 Apotheken waren alleine in St. Georg fünf betroffen:[12] die o. a. Adler-Apotheke, die Engel-Apotheke am Steindamm 37 (Inhaber: Arthur Hirsch, im August 1938 emigriert), die Apotheke zum Ritter St. Georg in der Langen Reihe 39 (Max Wolfsohn, am 15.7.1942 deportiert nach Theresienstadt, am 23.9.1942 ins Vernichtungslager Treblinka)[13], die Mohren-Apotheke in der Spaldingstraße 28 im ehemaligen St. Georg-Süd (Ernst Wolfsohn, verstorben im März 1936 in Hamburg) sowie die Hammerbrook-Apotheke in der Hammerbrookstraße 78 (Wilhelm Fromme, verstorben im Oktober 1940 in Hamburg).[14]

„Hitler und die Nationalsozialisten“ seien „nur ein Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“, meinte der rechtsextremistische AfD-Chef Alexander Gauland 2018. Die unscheinbare Pastillendose gemahnt dagegen an das größte Verbrechen in der deutschen Geschichte: den Genozid an den Juden und Jüdinnen Europas.

Die Adler Apotheke am Steindamm 84 nach 1900, rechts an der Tür evtl. der Inhaber Arnold Wolff (Ansichtskarte: Geschichtswerksattt St. Georg e.V.)

[1] Daten aus dem Netz am 16.7.2021: https://www.geni.com/people/Arnold-Wolff/6000000174062663267.

[2] Rudolf Schmitz: Geschichte der Hamburger Apotheken von 1818 bis 1965. Frankfurt a.M. 1966. S. 128 f.

[3] Schmitz 1966, a.a.O., S. 129.

[4] S. die Daten zumindest für Ludwig Wolff und Bianca Wolff, geb. Durchlacher in: Jürgen Sielemann/Paul Flamme (Mitarbeit): Hamburger jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Gedenkbuch. Hamburg 1995. S. 438 f.

[5] Daten vom 16.7.2021: https://www.geni.com/people/Hulda-Wolff/6000000174062425233.

[6] Daten vom 16.7.2021: https://www.geni.com/people/Alfred-Wolff/6000000000598740880. Vgl.: die Kurzbiographie unter: https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=307.

[7] Daten vom 16.7.2021: https://www.geni.com/people/Ludwig-Wolff/6000000174062701163. Vgl.: https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?&MAIN_ID=7&p=1&r_name=Ludwig+Wolff&r_strasse=&r_bezirk=&r_stteil=&r_sort=Nachname_AUF&recherche=recherche&submitter=suchen&BIO_ID=659.

[8] Daten vom 16.7.2021: https://www.geni.com/people/Bianca-Wolff/6000000000598740858. Vgl.: https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?&MAIN_ID=7&r_name=bianca+wolff&r_strasse=&r_bezirk=&r_stteil=&r_sort=Nachname_AUF&recherche=recherche&submitter=suchen&BIO_ID=306.

[9] Daten vom 16.7.2021: https://www.geni.com/people/Jolanthe-Fromm/6000000141979594632. Vgl.: https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=5365.

[10] Schmitz 1966, a.a.O., S. 129.

[11] Frank Bajohr: „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933 – 1945. Hamburg 1997. S. 113.

[12] Schmitz 1966, a.a.O., S. 129, 163, 180, 246. Bei Schmitz gibt es z.T. falsche Angaben wie bei der Apotheke zum Ritter. Unverzeihlich ist allerdings, dass einige jüdische Apotheker mit dem Zusatznamen „Israel“ versehen werden. Damit sollten ab August 1938 alle jüdischen Männer in Deutschland stigmatisiert werden, Frauen bekamen den Zusatznamen „Sara“.

[13] Benedikt Behrens: Stolpersteine in Hamburg-St. Georg. Biographische Spurensuche. Hamburg 2009. S. 191 f.

[14] Ina Lorenz/Jörg Berkemann: Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39. Band II - Monografie. Göttingen 2016. S. 866. Vgl. die Aufstellung der „Apotheken im jüdischen Besitz“ vom 26.10.1935 in: Ina Lorenz/Jörg Berkemann: Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39. Band V – Dokumente. Göttingen 2016. S. 519.

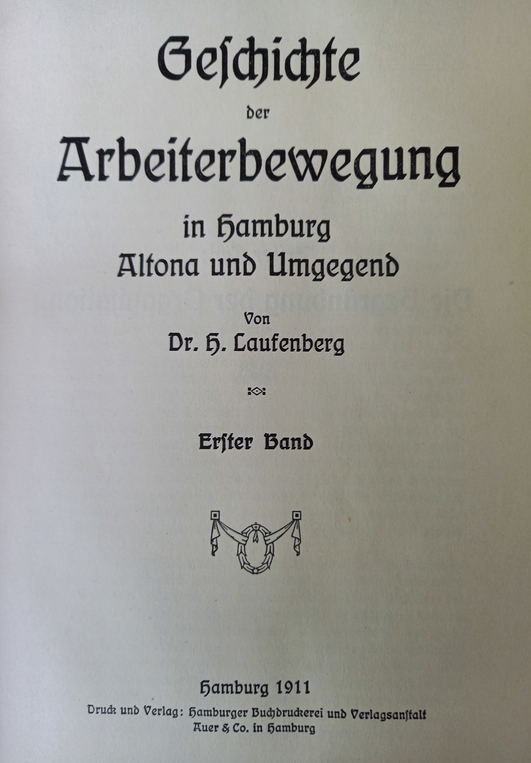

Von Michael Joho

Die Beschäftigung mit der St. Georger Geschichte hat mich immer mal wieder auf historische Ansichtskarten stoßen lassen, allemal, wenn es um Themen aus der kaiserlichen Ära zwischen 1871 und 1918 ging, der Hochzeit der heute unter SammlerInnen so begehrten bebilderten Reminiszenzen. Eines meiner liebsten Fundstücke ist eine vom 30. Dezember 1906 datierende Postkarte. Ich habe gejubelt, als ich mit Hilfe Sütterlin kundiger Freunde aus der Geschichtswerkstatt den Text entziffern konnte. Da war mir tatsächlich ein Gruß von „Eugen“ untergekommen, einem Sozialdemokraten, der mit kurzen Worten über die Einweihung des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof tags zuvor berichtete und vermutlich auch August Bebel (1840-1913) zugejubelt hatte. Was für ein schöner Alltagsfund!

Schriftzug auf der Vorderseite:

Eingeweiht durch Bebel[1] am 29/12.06

Und auf der Rückseite:

Hamburg den 30/12.06

Lieber Wilmar und ….

Komme soeben aus dem Gewerkschaftshaus, wo August Bebel seine Rede hielt und 1stimmig wieder aufgestellt wurde[2] zum Trutz gegen die Brot- und Fleischverteurer. Wir wollen uns im neuen Jahre wünschen, daß es besser wird. – Das Gewerkschaftshaus befindet sich 3 Minuten vom neuen Bahnhof gegenüber beim St. Georger alten Museum (Klosterbahnhof).[3]

Prosit Neujahr dir.

Eugen + Familie

Rund 5.000 Personen waren es, die in den miteinander verbundenen Sälen des Neubaus an der Einweihung des Gewerkschaftshauses am 29. Dezember 1906 teilnahmen.[4] Eine enorme Zahl, kommen doch heute nur noch selten so viele Menschen auf einer Mai-Demonstration geschweige denn im Gewerkschaftshaus zusammen. Eine Zahl, die vor allem von der großen Bedeutung des Hauses vor gut einem Jahrhundert und der Resonanz des legendären SPD-Führers August Bebel zeugt.

Historische Spendenmarke für ein nicht benanntes Gewerkschaftshaus in Deutschland, Sammlung M. Joho

Buchstäblich vom Munde abgespart hatten sich Hamburgs ArbeiterInnen den Neubau, er konnte nur durch die Zuschüsse der großen Organisationen (SPD, Gewerkschaften, Konsumverein) und eben durch viele „Arbeitergroschen“ finanziert werden. Zurück ging der Plan eines großen, gemeinsamen Hauses auf die Zeit nach Aufhebung des Sozialistengesetzes (1878-1890). Erstmals 1894, nachhaltig dann ab 1900 diskutierten die Funktionäre der Hamburger Gewerkschaftsbewegung über die Notwendigkeit eines zentralen „Gewerkschaftsbureaus“, wie es anfangs noch tituliert wurde.[5] Dazu sei angemerkt, dass es 1903 genau 38.466 Gewerkschaftsmitglieder in Hamburg gab (1908 waren es dann schon 96.978)[6], dass hier aber auch 25 von 57 gewerkschaftlichen, reichsweiten Zentralverbänden ihren Sitz hatten.[7] Benötigt wurden also Büro- und Versammlungsräume für die örtlichen und die überregionalen Verbände. Zudem ging es um günstige Unterbringungsmöglichkeiten für tausende, alljährlich reisende Gesellen, was im zeitgleichen Bau einer Zentralherberge gleich neben dem Gewerkschaftshaus mündete.[8] Und es kam noch ein weiterer Faktor hinzu, eine Art Gründungsfieber parallel zum rapiden Wachstum der Gewerkschaften nach 1890: Bis 1914 entstanden quasi in allen großen deutschen Städten Volks- und Gewerkschaftshäuser, insgesamt rund 80.[9]

Gesagt, getan, im März 1904 erwarb das Hamburger Gewerkschaftskartell ein Grundstück am Besenbinderhof, zentral und gut gelegen, denn dahinter erstreckte sich der proletarische Hammerbrook mit seinen fast 60.000 BewohnerInnen (1905).[10] Als Architekt wurde Heinrich Krug (1877-1923) ausgewählt, der Bau Mitte August 1905 begonnen und in rund 15 Monaten fertiggestellt.[11] Die Festansprache zur Einweihung am 29. Dezember 1906 hielt, wie schon erwähnt, August Bebel. „Dieser Bau ist nicht nur ein Zeichen der Solidarität und Opferwilligkeit, sondern auch ein Zeichen des Selbstvertrauens unserer Genossen“, führte er aus und hob weiter die Bedeutung als „Haus der Arbeit“, „Haus der Belehrung“ und „Haus der Ruhe und Erholung“ hervor. Zumindest ein kleiner Teil des nachfolgenden Zitats hat es sogar zum geflügelten Wort gebracht: „Dies Haus soll aber auch unsere geistige Waffenschmiede sein, wo nicht nur die Kämpfe zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter beschlossen, sondern auch die Kriegspläne beraten werden, wie dem Proletariat dauernd geholfen werden könnte.“[12] Ein einprägsamer Satz, der mich bewogen hat, die kürzlich nach Berlin gewechselte Hamburger DGB-Vorsitzende danach zu fragen, was ihr das Gewerkschaftshaus in den vergangenen Jahren gegeben hat.

Der Besenbinderhof soll unsere geistige Waffenschmiede sein, hat August Bebel bei der Eröffnung gesagt und am liebsten würde ich diesen Satz über das Eingangsportal meißeln lassen. An diesem Erbe habe ich mich orientiert und war immer stolz, hier zu arbeiten und damit unsere Waffen zu schärfen. Das Gewerkschaftshaus zeigt, wie Tradition bewahrt und zugleich mit der Zeit gegangen werden kann. Für die Einheit der Gewerkschaften und eine gerechte Zukunft.

Katja Karger, Hamburgs DGB-Vorsitzende 2013 bis 2021, heute Chefin des DGB Berlin-Brandenburg

[1] Der Name Bebel ist übermalt, vielleicht von einem bürgerlichen Postbeamten?

[2] Vermutlich war hiermit die Neuwahl des Reichstages am 25.1.1907 angesprochen, für die Bebel erneut als SPD-Kandidat des I. Wahlkreises in Hamburg aufgestellt worden war.

[3] Mit dem „alten Museum“ könnte das 1874 eröffnete Museum für Kunst und Gewerbe gemeint sein. Vermutlich ging es aber um das Naturhistorische Museum am Steintorwall, das 1891 oberhalb des ehemaligen Bahnhofs Klostertor von 1866 errichtet worden war. Auf dem Gelände dieses 1943 bei Bombenangriffen zerstörten Naturkunde-Museums steht heute das Technikkaufhaus „Saturn“.

[4] Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, Berlin, 17 (1907) 2, S. 30.

[5] Bericht über die Thätigkeit des Hamburger Gewerkschaftskartells für die zeit seines Bestehens von 1891 – 1894. Hamburg 1895. S. 35 f.

[6] Johannes Schult: Geschichte der Hamurger Arbeiter 1890 – 1919. Hannover 1967. S. 107.

[7] Helga Kutz-Bauer: Hamburg, die „Hauptstadt des deutschen Sozialismus“. In: „Der kühnen Bahn nun folgen wir…“. Ursprünge, Erfolge und Grenzen der Arbeiterbewegung in Deutschland. Bd. 2: Arbeiter und technischer Wandel in der Hafenstadt Hamburg. Hrsg. von Arno Herzig und Günter Trautmann. Hamburg 1989. S. 92.

[8] Michael Joho: „Das Haus soll unsere geistige Waffenschmiede sein“ (August Bebel). 100 Jahre Hamburger Gewerkschaftshaus. Hamburg 2006.S. 19 f.

[9] Anke Hoffsten: Das Volkshaus der Arbeiterbewegung in Deutschland. Köln/Weimar 2017. S. 43 f.

[10] Clemens Wischermann: Wohnen in Hamburg vor dem Ersten Weltkrieg. Münster 1983. S. 438.

[11] Gesellschaft Gewerkschaftshaus m.b.H. (Hrsg.): Ein Führer durch das Hamburger Gewerkschaftshaus, Hamburg 1914. S. 11 f.

[12] Hamburger Echo, vom 1.1.1907.

Von Michael Joho

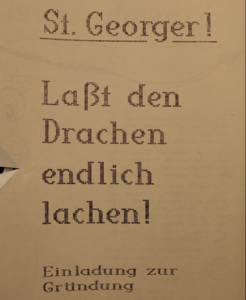

Ein gefaltetes DIN-A4-Blatt sollte vor nun bald 35 Jahren einen Einschnitt in der jüngeren Stadtteilgeschichte zur Folge haben: Die hier in den Mittelpunkt gerückte Einladung zur Gründung des Einwohnervereins St. Georg (EV) für den 26. April 1987 in die damalige Ausländerinitiative (Lange Reihe 30/32).

Wir hatten uns für den in 3.000er-Auflage verbreiteten Aufruf einen ansprechenden Text und einen gestalterischen Gag überlegt: Das DRACHEN-Maul wurde auf den Blättern einzeln eingeschnitten und der obere Teil beim Falten des Blatts nach vorne geknickt – ein dreidimensionaler Effekt!

Was fällt auf dem doppelseitig bedruckten Blatt noch ins Auge? Zunächst, gendern war noch nicht angesagt. Und so wurden halt nur die „St. Georger!“ angesprochen und das Projekt als „Einwohnerverein“ gestartet. Nur zur Sicherheit: Dem EV gehören heute unter den Mitgliedern und im Vorstand jeweils mehr als 50 % Frauen an. Aber zurück zum Aufruf. Unsere Telefonnummern begannen noch mit 24 oder 280, heute ein aus der Zeit gefallenes Standortmerkmal. Zeichnungen waren noch über Jahre handgezeichnet, Texte mussten bis in die 1990er Jahre abgetippt und die entstehenden Spalten auf die Kopiervorlagen geklebt werden. Und danach sah das alles auch ein wenig aus…

Das Bild des noch heute vom EV genutzten DRACHEN stammt von Eva Fenske (1954-2010)

Die Vorgeschichte des EV – immerhin „Hamburgs erster alternativer Bürgerverein“, wie es schon am Gründungstag hieß[1] – ist heute nur noch wenigen geläufig. Es war einige Jahre nach der verebbten Friedensbewegung, immerhin schmückten noch allerhand Friedenstauben und Anti-AKW-Kleber die Fenster. Gerade lief der Volkszählungsboykott an. In meinem Wohnhaus (Koppel 100) unterzeichneten im April 1987 zehn von 18 Mietparteien einen Brief, in dem sie die NachbarInnen aufforderten, sich ebenfalls der datenschutzrechtlich bedenklichen Zählung zu verweigern.[2] Nicht wenige aktive EVlerInnen kamen dann aus diesem Haus, dessen Wohnungen gut zehn Jahre später Eigentumsumwandlungen zum Opfer fielen. Doch bis dahin rangierte die Koppel 100 lange als Geschäftsstelle des Vereins.

Ganz so offen, wie es im Versammlungsaufruf hieß – von wegen, der neue Verein wolle für alle da sein –, waren die meisten InitiatorInnen sicher nicht. Es ging uns vielmehr darum, einen neuen Rahmen für stadtteilorientiertes Engagement auszugestalten. „Global denken, lokal handeln“ lautete schon damals die Parole! Klar war, dass es vorrangig um die Interessen der St. Georger AnwohnerInnen gehen sollte, weniger um die Geschäftsleute. Maxime war zudem, „daß über St. Georg nicht länger in Hinterzimmern entschieden“ werden sollte, und das meinte sowohl die intransparente Bezirkspolitik als auch den damit eng verbandelten Bürgerverein.

Entwickelt worden war die Idee erst knapp zwei Monate vor der Gründung des EV. Zwei Strömungen kamen zusammen, zwei inhaltliche Konzepte wurden miteinander vermischt. Einerseits ging von einigen „von jahrzehntelanger Senatsführung ermüdeten und frustrierten SPDlerInnen“ im März 1987 die Idee einer Nachbarschaftsinitiative[3] aus. Andererseits suchte die Gorbatschow begeisterte, wenig später aus der DKP ausgetretene Stadtteilgruppe „im schmerzhaften Bewußtsein ihrer jahrelangen Isolation und Erfolglosigkeit nach neuen Wegen sinnvoller politischer Arbeit…, frei von alten sektiererischen Positionen“, und veröffentlichte den Aufruf zur Gründung einer Stadtteilzeitung[4]. So die Einschätzungen in dem von vielen EVlerInnen 1990 verfassten Buch „Kein Ort für anständige Leute“.[5]

Gesagt, getan, am 15. März 1987 kam es zu einem ersten Treffen, bei dem sich 18 Personen – zu etwa je einem Drittel aus den beiden Parteigruppen und anderen Kreisen – über die Grundideen für einen zukünftigen Einwohnerverein verständigten. In den darauffolgenden Wochen tagten die Aktiven in verschiedenen Zusammenhängen, entwickelten eine Satzung, entwarfen das hier abgedruckte Flugblatt und verständigten sich über den Ablauf der Versammlung. Die ich schließlich am 26. April 1987 eröffnen und leiten durfte.

Es gab ein bisschen Gemurre, weil wichtige Punkte bereits fixiert und der Verein Tage zuvor gegründet worden waren. Aber der Vorstand wurde erst an diesem Nachmittag bestimmt und Johanna Lehmann-Grube zur Gründungsvorsitzenden gewählt.

Es herrschte eine allgemeine Begeisterung ob der großen Resonanz und des gut vorbereiteten, positiven Ablaufs. Von den 66 anwesenden Erwachsenen (plus vier Kindern) traten noch an diesem Tag 53 Personen ein, deutlich mehr als die Hälfte davon unter 40 Jahren. Aber auch einige ältere Stadtteilrecken, die bereits in der 1978 gebildeten, mehrere Jahre tätigen BürgerInneninitiative „Rettet St. Georg“ engagiert gewesen waren.[6]

Die „Hamburger Morgenpost“ hatte schon unmittelbar vor der Gründung gemutmaßt, dass die „Alleinherrschaft“ des Bürgervereins nun „ins Wanken“ gerate.[7] Und tatsächlich, der EV erfreute sich gerade in den ersten ein, zwei Jahren eines regen Zustroms. „Der Drache ist los“, wie auf einem dieser kleinen „Spucki-Aufkleber“ damals hundertfach zu lesen war. Bereits im Juli 1987 wurde – auch nicht ganz zufällig – das 100. Mitglied aufgenommen: Michael Schwarz. Ein anderer war seit dem 26. April 1987 dabei: Wolfang Engelhard, der sich an die Anfänge des EV und die persönlichen Auswirkungen erinnert.

Das kleine Flugblatt hat – auch wenn es kitschig klingt – mein weiteres Leben beeinflusst. Und das kam so: 1985 war ich mit meiner damaligen Freundin aus der Neustadt nach St. Georg gezogen. Die Beziehung ging dann bald auseinander, und in dem neuen Stadtteil fühlte ich mich nach wie vor fremd. Eines Tages im April 1987 fiel mir in der Buchhandlung Wohlers ein freundlicher Drache ins Auge, der ein Flugblatt zierte, welches zur Gründung eines Einwohnervereins aufrief. Da ich historisch und politisch interessiert (aber nicht engagiert) war, folgte ich dem Aufruf. Bei der gut besuchten Gründungsversammlung muss ich dann wohl irgendwas Überzeugendes gesagt haben. Denn überraschenderweise wurde ich gleich in den neuen Vorstand gewählt, in dem ich dann in den nächsten zehn Jahre mitgewirkt habe. Auch die Mitarbeit in den neu gegründeten Gruppen Stadtteilgeschichte und Stadtteilpolitik schuf eine enge Bindung an den Stadtteil St. Georg, in dem ich seit nunmehr fast 37 Jahren lebe. Vielleicht wäre ich auch ohne den Einwohnerverein in St. Georg geblieben, doch hätte ich wohl kaum meine jetzige Frau kennengelernt, wenn es die Gründungsversammlung und die nachfolgenden Vereinsaktivitäten nicht gegeben hätte.

Wolfgang Engelhard, Mitbegründer und 1. Vorsitzender des Einwohnervereins 1989-1990 und 1996-1998

[1] Pressemitteilung des EV vom 26.4.1987. Die meisten der Materialien dieser (Vor-) Gründungsphase sind bis heute nicht veröffentlicht und finden sich in meinen EV-Aktenordnern.

[2] „Liebe Nachbarinnen und Nachbarn der Koppel und Umgebung“, kopierter Brief von BewohnerInnen der Koppel 100 etwa von Mitte April 1987.

[3] Johanna Lehmann-Grube/Jochen Bölsche: Für ein menschliches St. Georg. Was will die Nachbarschafts-Initiative St. Georg? St. Georg, im März 1987 (mschr.).

[4] DKP St. Georg: Aufruf zur Gründung einer Stadtteilzeitung in St. Georg. St. Georg, im März 1987 (mschr.).

[5] Peter Johnen/Michael Joho: Vom Bürger- zum Einwohnerverein – Die Idee einer alternativen Kommunalpolitik. In: „Kein Ort für anständige Leute“. St. Georg: ein l(i)ebenswerter Stadtteil. Hrsg. von Michael Joho. Hamburg 1990. S. 173.

[6] Conny Jürgens/Uwe Schwerin: „Rettet St. Georg“ – eine Bürgerinitiative. In: „Kein Ort für anständige Leute“, s. Anmerkung 5, S. 122-124.

[7] Lustiger Drache in St. Georg, in: Hamburger Morgenpost vom 22.4.1987.

Erschienen im „Lachenden Drachen“ 9/2022

Historische Mosaiksteine 5 - „Die Gegend St. Georgii bey Hamburg ist höchstangenehm“

Von Michael Joho

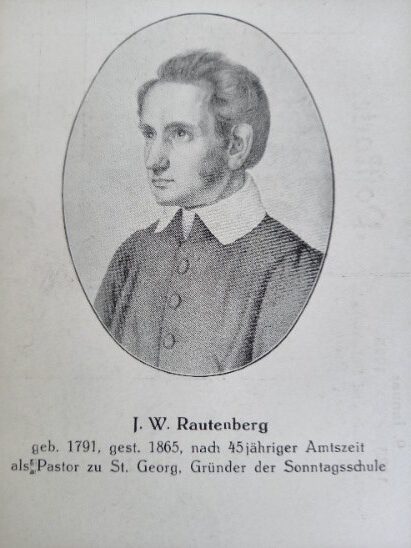

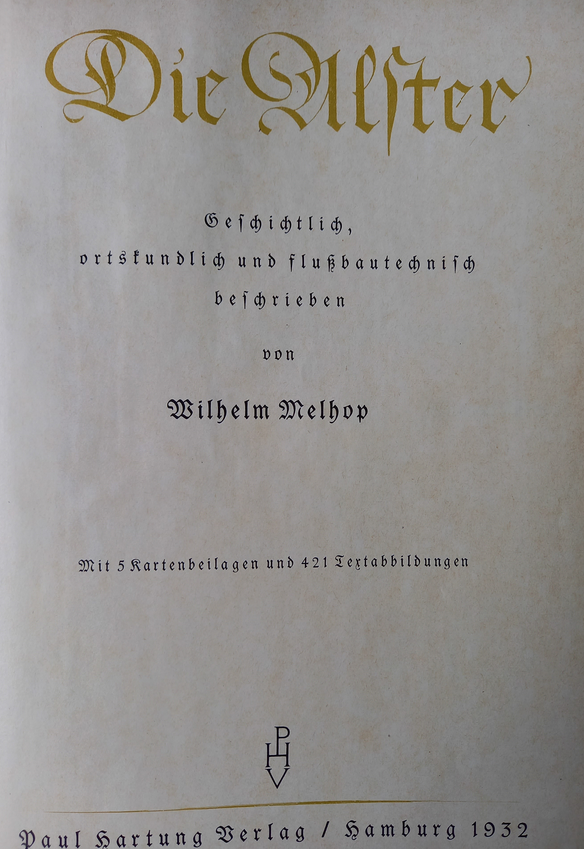

„Ausserhalb der Stadt vor dem Stein-Thore lieget die Kirche St. Georg nebenst dem Hospital“.[1] So beginnt 1722 die Beschreibung Johann Balthasar Hempels unseres gerade mal im Entstehen begriffenen Vorortes im ältesten Buch zu St. Georg „und dem, was von ihm den Nahmen führet“. Erschienen ist es vor 300 Jahren, damals „zu finden im Rißnerischen Buchladen“. Wir feiern das Jubiläum eines Werks, dessen Besitz jede/n St. Georgensien-Sammler/in glücklich stimmt. Wenn es – selten genug – mal ein antiquarisches Angebot dieses kleinformatigen, 300seitigen Buches gibt, dann liegt der Preis bei mindestens 500 Euro. Ich selbst weiß nur – neben meinem – von zwei Exemplaren auf St. Georger Boden: eines hat die Geschichtswerkstatt unter Verschluss, ein zweites ist der ev.-luth. Kirchengemeinde überlassen und mit viel Liebe restauriert worden. Eine lohnende Investition, in der es allerdings weitestgehend um den Heiligen St. Georg im Allgemeinen und allerlei mit seinem Namen versehene kirchliche Einrichtungen in allen Landesteilen geht. Der St. Georg vor den Toren Hamburgs betreffende und beschreibende Teil umfasst zwar die Seiten 145 bis 292, aber auch hier geht es überwiegend um kirchliche Angelegenheiten, teilweise in lateinischer Sprache

[1] Johann Balthasar Hempel: Ausführliche Nachricht von dem Heiligen Ritter Georgio, und dem, was von ihm den Nahmen führet, insonderheit aber von dem Gestiffte St. Jürgens bey Hamburg. Hamburg 1722.

Die drei Fotos zeigen a) die Titelseite des Werks, b) die Seite 145, auf der die Beschreibung unseres St. Georgs beginnt und c) Hempels Zeichnung vom Stand der um 1500 entstandenen Kreuzigungsgruppe im Jahre 1722, nach dieser Vorlage wurde ein vervollständigter Abguss repliziert und 2004 auf dem Vorplatz der Dreieinigkeitskirche aufgestellt während das Original wieder in die benachbarte Kapelle zurückkehrte.

„Die Gegend St. Georgii bey Hamburg ist höchstangenehm“, heißt es da in einer der wenigen die Umgebung anheimelnd beschreibenden Zeilen. „Sie ist wie eine Insul mit Wasser umgeben…Es befinden sich schöne Gärten und Höfe in St. Jürgen. Es ist ein angenehmer Spatziergang unter der Pomalie…“.[1] Aber Hempel widmete sich auch sozialen Aspekten, insbesondere dem Seeken-Hause, in dem um 1200 herum Leprakranke untergebracht waren. Es geht um Befestigungsanlagen (das „Neue Werck“) und die beiden „Bürger-Compagnien“, den Lämmermarkt und manches mehr, aber immer nur sehr kurz. Besonders interessant ist auch die Karte, in der Hempel sehr anschaulich die Situation zwischen der Alster (Z, oben) und dem Beginn der Langen Reihe (X, ganz unten rechts) veranschaulicht hat. Im Vordergrund des Kupferstichs ist der viel später zugeschüttete Spadenteich zu sehen, im Hintergrund die alte St. Georgs- oder St. Jürgenkirche, die bis 1748 vollständig abgebrochen wurde, nachdem die barocke Hl. Dreieinigkeitskirche an ihrem neuen Platz in der Flucht der Kirchenallee 1747 eingeweiht worden war. Die überdachte Kreuzigungsgruppe stand damals noch an anderer Stelle (N), etwa dort, wo heute die Verbraucherzentrale ihren Sitz hat. Dahinter das Hospital (C, Nachfolger des Leprosenhauses), das so genannte Siechenhaus, das 1951 als soziale Wohnstätte von der Sozialbehörde übernommen wurde. Als Abrisspläne die Runde machten, wurde das große Gebäude im Dezember 1972 von Studierenden zwecks Sicherung günstigen Wohnraumes besetzt, aber dann doch im darauf folgenden Jahr abgerissen. Rechts auf der Zeichnung ist der Weg zur Koppel bezeichnet (Q), gleich daneben das Wirtshaus „Flöthe“ (H) – angeblich Hamburgs älteste Kneipe mit dem ursprünglichen Namen „De ohle Fleit“ aus dem Jahre 1661. Es stand damals noch an etwas anderer Stelle als das portugiesische Restaurant „Zur alten Flöte“ an der Koppel 4 heute.

[1] Ebenda, S. 218 f.

Zu guter Letzt noch etwas Betrübliches. Der Autor des hier gewürdigten Buches, Magister Johann Balthasar Hempel, bleibt bisher im Dunkeln. Er war offenbar ein sehr stark kirchlichen Fragen verbundener Gelehrter und hat wenigstens zeitweilig in Hamburg gelebt. Für mehr Informationen und Daten müsste jemand tief in die Archive eintauchen und Kirchenbücher studieren. Oder weiß jemand mehr?

Gunter Marwege, Pastor an der Dreieinigkeitskirche 1987 bis 2018, zum Schatz der Gemeinde:

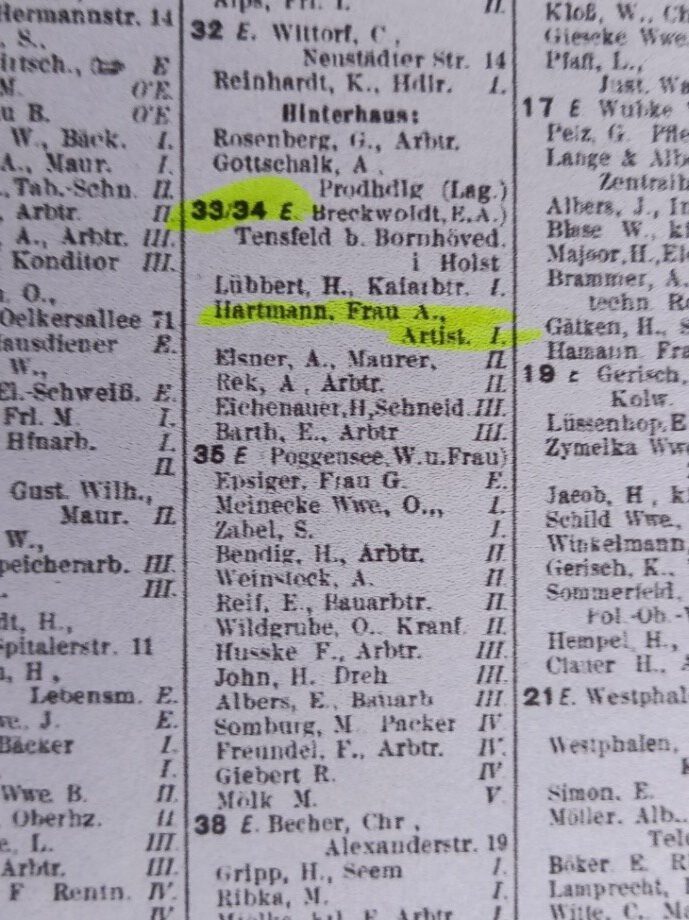

Das war ein aufregender Moment, auf einmal ganz und „in echt“ dies Buch in der Hand zu halten, aus dem immer die gleichen drei Seiten in Büchern über die Geschichte unseres Stadtteils wiedergegeben wurden. Aber der Ledereinband bröckelig, die Seiten fleckig, die Bindung überall gelockert – ein Schatz, doch irgendwie in Auflösung. Wir trugen das Buch zur Buchbinderei Hartmann, damals schräg gegenüber dem Kirchenbüro. Nicht umsonst: Frau Hartmann machte diesen Fund zu ihrem persönlichen Projekt! Die einzelnen Seiten wurden gewaschen (ja, das kann man bei altem Papier dieser Qualität), dann ganz neu gebunden und mit einem berückend schönen Einband aus blauem Schafleder in einem eigens gefertigten Schuber versehen. Ein Original von 1722, nun benutzbar wie neu! Da wollte ich sogar die lateinisch geschriebenen Seiten verstehen, ich fand einen kleinen Artikel über die Alster … Verwahrt wird das Exemplar im Archiv der Kirchengemeinde, aber es wurde zugleich eine digitalisierte Version angefertigt, die jedermann zugänglich gemacht werden kann.

Erschienen in „Der lachende Drache“ 1/2023 vom Januar 2023 (mit den Anmerkungen und zwei Illustrationen mehr für die GW-Website)

Historische Mosaiksteine 6 – „Hundebomben für Radfahrer“

Von Michael Joho

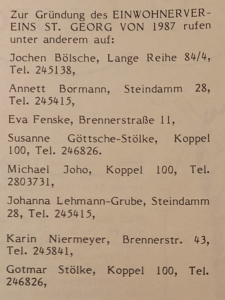

Wer sich mit der Geschichte des eigenen Stadtteils beschäftigt, hält natürlich systematisch Ausschau nach entsprechenden Hinweisen und Materialien aller Art – und stößt bisweilen unerwartet auf eine neue Facette. So ging es mir Ende vergangenen Jahres, als ich zufällig in einem Filmbuch von 1928[1] blätterte und eine eingeheftete Werbekarte der Firma Stukenbrok für „Das Deutschland-Rad“ entdeckte. Der Clou auf der Rückseite, nämlich der Hinweis, dass sich eine von vier Niederlassungen dieser legendären Fahrradfabrik in Hamburg, genauer: in der Ernst-Merck-Straße 2/Ecke Kirchenallee, befand.

Werbekarte von 1928, Vorderseite

Rückseite

August Stukenbrok (1867-1930) hatte im Frühjahr 1890 eine Fahrradhandlung im niedersächsischen Einbeck eröffnet, die sich in der Zeit des aufkommenden Niederrads höchst erfolgreich entwickelte. Der rasant steigende Absatz motivierte ihn einige Jahre später, die Werbung über die Region hinaus zu erweitern.[2] Damit folgte er als zweiter deutscher Unternehmer dem Leipziger Wäschehändler Ernst Mey (1844-1903), der seit 1886 bebilderte Kataloge zur Bewerbung der Waren herausgab. Mey und Stukenbrok gelten als Begründer des deutschen Versandhandels, der Jahrzehnte später über Neckermann, Quelle, Otto und Amazon dem Einzelhandel das (Über-) Leben so schwer macht...

Die spätestens seit 1895 verschickten Kataloge von Stukenbrok – des „Warenhauses der Kaiserzeit“[3] – wurden buchstäblich zum Kassenschlager und katapultierten ihn zum größten Versandunternehmer Deutschlands. 1900 hatte der Versandkatalog bereits eine Auflage von 100.000 Exemplaren,[4] 1911 ging das opulente Werk dann schon an 600.000 KundInnen, kostenfrei, bei einer Gesamtauflage von rund einer Million Exemplaren.[5] Die Ausgabe „Illustrierter Hauptkatalog 1912“[6] bringt 238 Seiten oder fast ein Kilo Papier auf die Waage. Die ersten Seiten gelten den Radmodellen „Arminius“, „Teutonia“ und „Deutschland“, dutzende weitere enthalten Werbung für Zubehör, darunter so kuriose Angebote wie „Radfahrerpeitschen“, „Hundebomben für Radfahrer“ und „Hundekanonen“ zur Abwehr radfahrerversessener Vierbeiner.[7] Lars Amenda hat dazu 2015 unter dem Titel „Hunde und Radfahrer – zur Geschichte einer ‚Feindschaft‘“ einen lesenswerten Aufsatz im Netz veröffentlicht.[8]

Aus dem Hauptkatalog von 1912

Den Großteil der Kataloganzeigen 1912 machen allerdings Tausende andere Artikel aus, die von Haushaltsgeräten und Kinderspielzeug über „Sprechmaschinen“ (Grammophone) und Instrumente bis hin zu einem üppigen Angebot an Pistolen, Gewehren und „Scheintod-Waffen“ als „zuverlässigste Verteidigungswaffen bei Überfällen“ mit „radikaler Wirkung auf Mensch und Tier ohne tödliche oder körperliche Verletzung“[9] reichen. Letzteres stellte auch nur eine Auswahl aus einer umfangreicheren „Spezialpreisliste“ dar. Und alles konnte beim „leistungsfähigsten Spezialhaus der gesamten Fahrradbranche“ (so das Eigenlob auf der eingangs erwähnten Werbekarte) unter den gut 10.000 Warennummern ausgewählt und per schriftlichem Auftrag bestellt werden. „Die Güte meiner Waren ist weltbekannt“, heißt es im Katalog. „Gut, dabei preiswert lautet mein Grundsatz“.[10]

1912 hatte Stukenbrok „Verkaufs-Niederlagen“ in Hannover, Straßburg und Hamburg (Steindamm 136), 1928 dann in Freiburg, Magdeburg, Hannover und Hamburg (Ernst-Merck-Straße 2). „Meine in einigen größeren Städten des Reiches unterhaltenen Verkaufsniederlagen sind keinesfalls aus einem direkten Bedürfnisse meines Betriebes nach Zweigniederlassungen entstanden“, schrieb Stukenbrock 1912, „sondern lediglich, um wenigstens einem Teile meiner ausgedehnten werten Kundschaft Gelegenheit und die Bequemlichkeit zu bieten, sich auch am eigenen Wohnorte oder in der Nähe desselben von der Güte und Preiswürdigkeit meiner Waren überzeugen zu können.“[11] Was im Einzelnen ausgestellt wurde, wissen wir nicht, aber es dürfte sich wohl nahezu ausschließlich um Fahrräder und Zubehör gehandelt haben. Jedenfalls, so Stukenbrok um 1927, „auch die kleinste Bestellung wird durch meine Hamburger Fabrikniederlage sorgfältigste Erledigung finden.“[12]

Klar ist – dank der ebenfalls im Netz nachschlagbaren Hamburger Adressbücher (Teile II und IV)[13] – wann Stukenbrok in St. GeorgerInnen präsent war: Von 1911 bis 1914 findet sich unter der Adresse Steindamm 134/136 der Eintrag „Hugo Schröder Fahrradhandlung, Parterre“, die örtliche „Verkaufsniederlage“ des Einbecker Unternehmens. Von 1927 bis 1932 wird das Geschäft „August Stuckenbrok Fahrräder, Erdgeschoss“ dann für die Ernst-Merck-Straße 2 aufgeführt – heute hat hier in einem Neubau die Verbraucherzentrale ihren Sitz.

Anzeige von 1912[14]

Aus einem Werbeplakat etwa von 1927[15]

Die Firma August Stukenbrok und ihre Filialen markieren eine wichtige Etappe des deutschen Versandhandels und der gewerblichen Struktur in St. Georg bis fast zum Ende der Weimarer Republik. Der Firmengründer starb 1930, die Geschäftstätigkeit musste infolge der Auswirkungen der (Welt-) Wirtschaftskrise im September 1931 eingestellt werden. Geblieben sind als höchst anschauliche Zeitdokumente die alten, teilweise reprinteten Kataloge, wobei der von 1912 sogar im Netz eingestellt wurde.[16] „Die angebotenen Produkte“, so „Die Zeit“ über die Stukenbrok‘sche Werbung viel später, „wirken heute vielfach eigenartig und belustigend und machen den Katalog zur amüsanten Lektüre.“[17]

Bestellkarte von 1928[18]

[1] Waldemar Lydor/Erwin Wolfgang Nach: Wege zu Film und Ruhm. Eine Einführung in die Welt des Films, zugleich ein Ratgeber für alle, die sich der Filmkunst widmen wollen. Minden in Westfalen 1928 (= Köhlers Berufsbücher).

[2] Ausführliche, mit hunderten Illustrationen und Fotos versehene Informationen über das Unternehmen in: Wolfgang Kampa/Werner Zänker: August Stukenbrok. Wirtschaftswunder der wilhelminischen Zeit. Oldenburg 2019.

[3] Erich Plümer: Stukenbrok als Gründer des Versandhandels in Deutschland. In: Illustrierter Hauptkatalog 1926. Einbeck 1926 (Reprint Hildesheim/New York 1982). Einleitung.

[4] Kampa/Zänker, a.a.O., S. 39.

[5] Erich Plümer: August Stukenbrok und sein Versandgeschäft. In: Illustrierter Hauptkatalog 1912. August Stukenbrok Einbeck. Einbeck 1912 (Reprint Hildesheim/New York 1973). Einleitung.

[6] Illustrierter Hauptkatalog 1912, a.a.O.

[7] Ebenda, S.56 f.

[8] https://www.altonaer-bicycle-club.de/history/index.php?id=115285888269.

[9] Illustrierter Hauptkatalog 1912, a.a.O., S. 220.

[10] Ebenda, S. 96 f.

[11] Ebenda, S. 5.

[12] Werbeplakat der Fabrik-Niederlage in der Ernst-Merckstraße aus der Sammlung M. Joho.

[13] Hamburger Adreßbücher der Jahre 1698 bis 1977, im Netz unter https://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh-adress/digbib/tree?sdid=c1:438703.

[14] In: Führer des St. Georger Verkehrs-Vereins zu Hamburg. Ausgabe 1912-13. Hamburg 1912. S. 49.

[15] Aus der Sammlung M. Joho.

[16] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stukenbrok_1912.pdf. Andere Spezial- sowie die Hauptkataloge von 1901, 1902, 1915, 1926 und 1931 sind Jahrzehnte später als Reprint erschienen und über den Buch- oder Onlinehandel erwerbbar.

[17] Ruth Herrmann: Werbung vor 60 Jahren. Hundebomben für die verehrte Kundschaft. In: Die Zeit, Nr. 40/1973, vom 5.10.1973, im Netz unter https://www.zeit.de/1973/40/hundebomben-fuer-die-verehrte-kundschaft/komplettansicht.

[18] Aus der Sammlung M. Joho.

Erschienen in „Der lachende Drache“ 3/2023 vom März 2023

Historische Mosaiksteine 7 – „Bereit, sich in den Dienst der Neuordnung zu stellen“

Von Michael Joho

In diesen Wochen finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die an die Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und die Bildung eines NSDAP-geführten Hamburger Senats am 8. März 1933 – und natürlich die Folgen zwölfjähriger Herrschaft des „Nationalsozialismus“ bis 1945 – erinnern.

Eine Facette des Untergangs der Weimarer Republik ist die (Selbst-) „Gleichschaltung“, die Einverleibung vieler bürgerlichen Organisationen in das neue nationalsozialistische Staatsgefüge, die oft weniger erzwungen als freiwillig herbeigeführt wurde. Der örtliche Bürgerverein z.B. stimmte schon im Februar (!) 1933 ab, wer „hinter der Regierung Hitler (steht) – Ergebnis. Alle bis auf 4 weisse Zettel“.[1]

Doch auch die ArbeiterInnen- und Gewerkschaftsbewegung knickte in Teilen vor dem Nationalsozialismus ein, wenn auch mehr mit dem Ziel, die Organisation durch Anpassung zu retten. Ein St. Georger Dokument aus dem Zusammenhang des ArbeiterInnensports mag dafür Beleg sein. Es handelt sich um eine, vermutlich sogar die letzte Nummer der Wochenzeitung „Nordsport“, des amtlichen Organs des 3. Kreises (Nordmark) im Arbeiter- Turn- und Sportbund (ATSB) vom 24. April 1933. Erworben habe ich diese vierseitige Ausgabe vor etlichen Jahren auf einem Flohmarkt. Alleine der 1. Bezirk im 3. Kreis des ATSB vereinte im Raum Hamburg, Altona, Lüneburg und Itzehoe 1928/29 144 Vereine mit fast 23.000 SportlerInnen.[2]

Als Adresse im Kopf dieser Zeitung erschien der Besenbinderhof 25, als Schriftleiter August Ahrens (1896 bis nach 1957), seit 1928 Geschäftsführer der Norddeutschen Spielvereinigung Kreis Nordmark des ATSB.[3] Das zweigeschossige Gebäude Besenbinderhof 25 stand fast an der Ecke zum Nagelsweg, etwa auf dem Gelände der heutigen Arbeitsagentur. Hier hatten laut „Hamburger Adreßbuch 1932“ sowohl die Norddeutsche Spielvereinigung Groß-Hamburg im ATSB als auch das Arbeitersportkartell Hamburg ihren Sitz.[4]

Es sei der Exkurs erlaubt, welche Rolle St. Georg in diesem Zusammenhang spielte. Die erste Gründung eines Hamburger ArbeiterInnensportvereins nach Aufhebung des Sozialistengesetzes (1878 bis 1890) kam am 12. Mai 1893 zustande. Es handelte sich um den Verein „Vorwärts“. Ihm wurde die Nutzung von Schulturnhallen wegen seiner sozialdemokratischen Orientierung bis 1914 versagt, so dass er als erstes Turnlokal das „Englische Tivoli“ an der Kirchenallee nutzen musste (wo 1899/1900 das Deutsche Schauspielhaus gebaut wurde). „Vorwärts“-Mitglied Nr. 7 wurde Joseph Quellmalz (geb. 1864, seit 1893 wohnhaft im Nagelsweg 43).[5] Er spielte eine maßgebliche Rolle bei der Zusammenführung auch der norddeutschen Bewegung im 1893 in Gera gegründeten Arbeiterturnerbund (ATB, 1919 in ATSB umbenannt).[6] Im damaligen St. Georg-Süd entstand 1896 mit der „Freien Turnerschaft Hammerbrook“ dann schon der vierte hamburgische ArbeiterInnensportverein, dem als erstem 1913 gelang, eine eigene Turnhalle zu errichten. Nahe dem im Dezember 1906 eröffneten Gewerkschaftshaus siedelten sich mehr und mehr Verbände der ArbeiterInnenbewegung am Besenbinderhof und im Nagelsweg an, darunter eben auch das Kartell für Arbeiterbildung, Sport und Körperpflege Groß-Hamburg. Das Gewerkschaftshaus selbst wurde zum Ort großer Sportversammlungen und Sportbälle wie z.B. am 4. Juni 1921, als sämtliche, mehrere tausend Menschen fassende Säle in Beschlag genommen wurden.[7] In St. Georg (Nord) gab es in jenem Jahr bereits eine ATB-Turnabteilung, die montags, dienstags und freitags um 17.30 Uhr Übungsstunden in der Halle Rostocker Straße abhielt. Und der Arbeiter-Schachverein Groß-Hamburg hatte eine seiner Dependancen interessanterweise im Gemeindehaus in der Stiftstraße 15.[8]

Zurück zum „Nordsport“, dessen Schlagzeile auf der Titelseite am 24. April 1933 lautete: „Im Zeichen der Gleichschaltung“. Ohne Namensnennung wird in dem Artikel quasi die Bitte formuliert, und das vier Wochen nach der Besetzung der ATSB-Bundesschule durch die SA in Leipzig, die so bedeutenden Vereine des ArbeiterInnensports nicht aufzulösen: „Darum sollte bei der Gleichschaltung diese große Bewegung nicht ‚ausgeschaltet‘, sondern ‚gleichgeschaltet‘ werden für die großen Aufgaben, die es für die nächste Zeit zu erfüllen gilt. Die Arbeiter Turn- und Sportbewegung ist durchaus bereit, sich in den Dienst der Neuordnung zu stellen.“ Horst Ueberhorst, einer der Nestoren der westdeutschen Sportgeschichtsschreibung, hat diesen anbiederischen Artikel vornehm als „wenig ehrenvollen Rettungsversuch“ charakterisiert.[9]

Doch nicht einmal daraus wurde etwas. Am 4. Oktober 1933 verhängte der Senator und Polizeiherr Alfred Richter das endgültige Verbot von insgesamt 58 Vereinen der hamburgischen ArbeiterInnen-Turn- und -Sportbewegung, das verbliebene Vermögen wurde eingezogen.[10] Ein Tabakhändler zog in das Haus am Besenbinderhof 25 ein, bis es zehn Jahre später – wie überhaupt große Teile des südlichen St. Georgs – im Bombenhagel unterging.

[1] Rückblick des Vorstandsmitglieds Ernst Haack vom 4.10.1933, zit. In: M. Joho: St. Georg lebt! 125 Jahre Bürgerverein St. Georg. Hamburg 2005. S. 67.

[2] Werner Skrentny: „Die Solidarität war ja überall“. Arbeitersport. In: Vorwärts – und nicht vergessen. Arbeiterkultur in Hamburg um 1930. Hrsg. von der Projektgruppe Arbeiterkultur Hamburg. Hamburg 1982. S. 208.

[3] Laut Wikipedia-Eintrag, abgerufen am 6.2.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/August_Ahrens_(Politiker,_1896).

[4] Hamburger Adreßbuch 1932, Teil IV, S. 96, https://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh-adress/digbib/view?did=c1:956355&p=2160&z=175 .

[5] M. Joho: Vor 80 Jahren: Einweihung der ersten, vereinseigenen Turnhalle des Hamburger Arbeitersports. In: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports, Aachen, 7 (1993) 3, S. 7 ff.

[6] Arnold Sywottek: „Am Freitag abend hängt jeder Genosse seinen Radiohörer an den Nagel und kommt zum Turnen“. Arbeitersport in „Groß-Hamburg“. In: Illustrierte Geschichte des Arbeitersports. Hrsg. von Hans Joachim Teichler und Gerhard Hauk. Berlin (West)/Bonn 1987. S. 112.

[7] Festschrift des ersten Reichs-Arbeiter-Sportwoche des Kartells für Arbeiterbildung, Sport und Körperpflege Groß-Hamburg. Vom 28. Mai bis 5. Juni 1921. Hamburg 1921. S. 44 u. 47.

[8] Ebenda, S. 65 u. 130.

[9] Horst Ueberhorst: Frisch, frei, stark und treu. Die Arbeitersportbewegung in Deutschland 1893 – 1933. Düsseldorf 1973. S. 258.

[10] M. Joho, s. Anmerkung 5, S. 25.

Erschienen in der Stadtteilzeitung "Der lachende Drache" 6/2023

Historischer Mosaikstein 8 - „Das undeutsche Buch ins Feuer“

Von Michael Joho

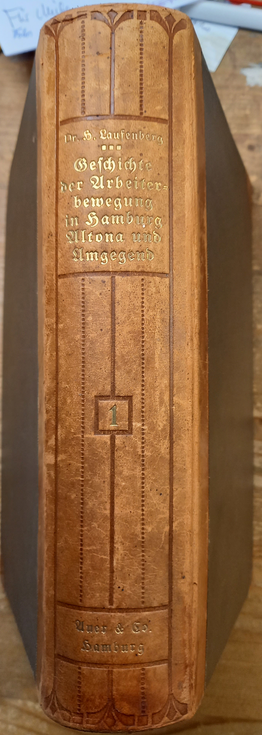

Zu den Raritäten unter den Hamburgensien zählt der 1911 erschienene Band „Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umgebung“. Verfasst wurde er vom sozialdemokratischen Parteihistoriker Heinrich Laufenberg (1872-1932), der als Vertreter der „Gruppe der Linksradikalen“ zwischen dem 11. November 1918 und dem 20. Januar 1919 dem Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat vorstand und zu Beginn der Novemberrevolution 1918 seinen Sitz einige Tage im Gewerkschaftshaus hatte. Ich habe dieses Buch 2006 von einer Langenhorner Antifaschistin geschenkt bekommen. Sie erzählte mir, dass es die Nazizeit nur überstanden habe, weil es rechtzeitig unter den Bohlen des Küchenbodens versteckt worden sei. Ein ganz besonderer Schatz also.

Überlebte die Bücherverbrennungen unterm Küchenboden

Überlebt hat dieses Buch mithin auch die Bücherverbrennungen, die die Nationalsozialisten zwischen März und Oktober 1933 im ganzen Deutschen Reich veranstalteten.[1] Über 100 solcher Aktionen verzeichnet der Onlineatlas der Initiative „Verbrannte Orte e. V.“, darunter fünf in Hamburg.[2] Am berüchtigsten ist wohl das Autodafé am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz, in Erinnerung geblieben u. a. durch Erich Kästner (1899-1974), der die Verbrennung seiner eigenen Bücher miterlebte und später darüber schrieb.

In Hamburg fand die erste Bücherverbrennung am 15. Mai 1933 auf dem Kaiser-Friedrich-Ufer (Hoheluft) statt. Sie war Teil der von der nationalsozialistischen Studentenschaft reichsweit organisierten „Aktion wider den undeutschen Geist“.[3] Tausende HamburgerInnen wohnten an diesem 15. Mai dem Abfackeln von rund 2.000 Büchern vor allem marxistischer, pazifistischer und jüdischer AutorInnen und angeblich auch der gesamten Jugendliteratur aus der Bibliothek des Gewerkschaftshauses bei.[4] Heute erinnert an diesen Ort der symbolträchtigen Vernichtung kritischen Gedankenguts eine Mahnmalsanlage, die auf einen Beschluss des Bezirks Eimsbüttel von 1985 zurückgeht.[5]

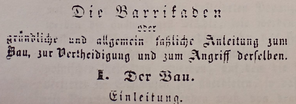

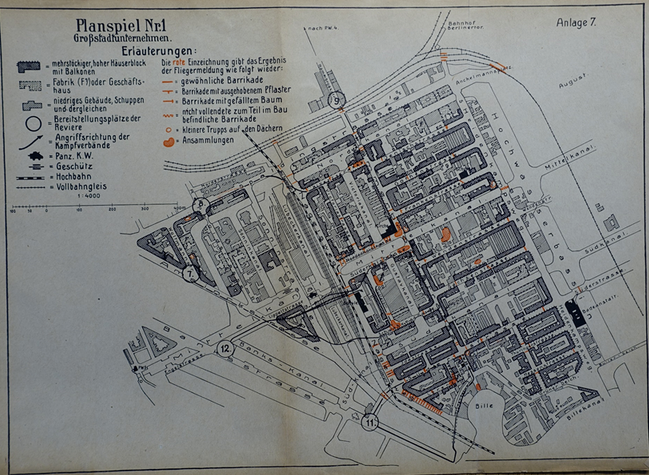

Nichts erinnert dementgegen an Hamburgs weithin vergessene zweite Bücherverbrennung, die am 30. Mai 1933 auf dem Lübeckertorfeld (St. Georg) stattfand. Das allerdings befand sich nicht auf dem Gelände der heutigen Schwimmoper an der Ifflandstraße (Hohenfelde), wie beispielsweise in der „Hamburger Morgenpost“ vom 10. Mai 2023[6] und im Programm des vom 10. Mai bis 10. Juni 2023 währenden Literaturfestivals „Hamburg liest verbrannte Bücher“ zu lesen war.[7] Tatsächlich steht die Alsterschwimmhalle auf einem aufgehobenen Teil der Schröderstraße, nordwestlich vom früheren Bozenhard-Platz, benannt nach dem Hamburger Schauspieler und Opernsänger Albert Bozenhard (1860-1939). Das Lübeckertorfeld aber lag schräg gegenüber, zwischen der Wallstraße auf der einen und den Technischen Staatslehranstalten (heute ein Teil der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HAW) am Lübecker Thor (heute Berliner Tor) bzw. der Straße Am Lämmermarkt (inzwischen aufgehoben) auf der anderen Seite. Bei dem auf der Karte grün gekennzeichneten Areal mit der Aufschrift „SpPl.“ handelt es sich um die ehemaligen Sportplätze am Lübeckerthor in St. Georg,[8] die zusammengefasst lange als Lübeckertorfeld bezeichnet wurden. Dieser große Platz war schon in den 1920er Jahren Aufmarschort für die ArbeiterInnenbewegung, in den 1930er Jahren dann verschiedener Formationen der NS-Bewegung. Heute steht dort ein Gebäudekomplex der HAW. Im „Hamburger Abendblatt“ vom 20. Mai 2023 wurde die falsche Ortszuschreibung des Lübeckertorfelds inzwischen richtiggestellt.[9]

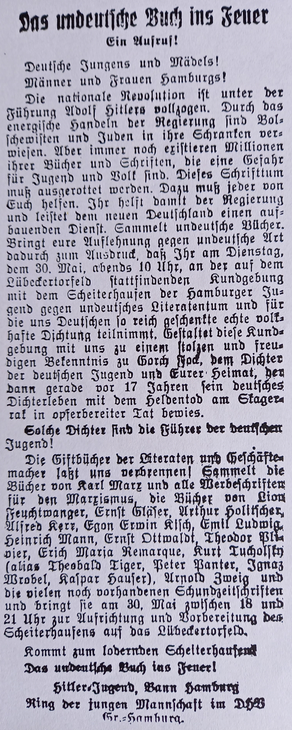

Ausschnitt aus einem Stadtplan des Hamburger Adreßbuch-Verlages etwa von 1935

Doch was ist nun auf dem Lübeckertorfeld passiert, knapp zwei Monate nach der Machtübernahme der Nazis auch in Hamburg? In der bereits gleichgeschalteten Tagespresse erschien Ende Mai 1933 unter der Überschrift „Das undeutsche Buch ins Feuer“ ein Artikel, in dem Hamburgs BürgerInnen, vor allem „Deutsche Jungens und Mädels!“ aufgerufen wurden, „undeutsche Bücher“ zu sammeln, am 30. Mai zwischen 18 und 21 Uhr auf das Lübeckertorfeld zu bringen, um sie dann um 22 Uhr auf den dort errichteten „Scheiterhaufen der Hamburger Jugend gegen undeutsches Literatentum“ zu werfen. Namentlich genannt wurden in dem Aufruf die Werke von Karl Marx und sämtliche „Werbeschriften für den Marxismus“, von Lion Feuchtwanger, Ernst Gläser, Arthur Hollitscher, Alfred Kerr, Egon Erwin Kisch, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Ernst Ottwaldt, Theodor Plivier, Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky sowie Arnold Zweig, und darüber hinaus „die vielen noch vorhandenen Schundzeitschriften“. Unterzeichnet war der Aufruf vom Bann Hamburg der „Hitler-Jugend“ (HJ) und vom „Ring der jungen Mannschaft im Deutschen Handlungsgehilfen-Verband“ (DHV), Groß Hamburg.

Die Tageszeitungen berichteten am 31. Mai umfangreich über die Ereignisse am Vorabend, der „Hamburger Anzeiger“ z. B. unter der Überschrift „Ein Feuer brennt auf dem Lübeckertorfeld“, die „Hamburger Nachrichten“ titelten „Hamburgs Jugend wider den undeutschen Geist“.

Rund 2.000 Jungen der HJ, 300 Mädchen des „Bundes Deutscher Mädel“ (BDM) sowie eine ungenannte Zahl junger Mitglieder des DHV kamen zunächst gegenüber vom Dammtorbahnhof zusammen. Ein langer Fackelzug führte sie dann – unter Fahnen und Wimpeln, allen voran ein Musikkorps – von der Moorweide über den Jungfernstieg und den Adolf-Hitler-Platz (den heutigen Rathausmarkt), die Mönckebergstraße und den Steindamm bis zum Lübeckertorfeld, wo die Menge gegen 22 Uhr eintraf. „Die Züge nahmen in einem weiten Viereck Aufstellung“, heißt es in den „Hamburger Nachrichten“. Der Hamburger HJ-Bannführer Wilhelm Kohlmeyer „sprach als erster in kernigen Worten gegen den Schmutz und Schund im Schrifttum des überwundenen Deutschlands und warf zum Schluß die Werke Lenins in die Flammen“.

Die Hauptrede, die so genannte „Feuerrede“, hielt der Gauwirtschaftsberater, Regierungsdirektor Dr. Gustav Schlotterer: „Kameraden!“, wird er im „Hamburger Anzeiger“ offenbar wörtlich zitiert. „Im Angesicht dieses Scheiterhaufens, der die Werke der Vernichtung entgegenführen soll, die uns 14jährige Marxistenherrschaft beschert hat, sagen wir: Wir sind keine Feinde der deutschen Kultur, des deutschen Geistes, des deutschen Sozialismus. Unsere Abrechnung mit den Kultursünden der Vergangenheit ist gleichzeitig ein Bekenntnis zur wahren deutschen Volkskultur. Wir bekennen uns zu einer neuen Epoche, die Volk und Buch, Volk und Kultur wieder zusammenführen soll, die dem Dichter und Denker wieder die Aufgabe zuweist, Führer zu sein. Die Menschheit muß wieder emporgehoben werden, zur Lebensbejahung und Lebenshärte. In diesem Augenblicke grüßen wir den Sänger und Kämpfer der See: Gorch Fock. Er wurzelte im Volke…“. Zum Schriftsteller Johann Wilhelm Kinau (bekannter unter dem Künstlernamen Gorch Fock), geboren 1880 in Finkenwerder, gestorben in der Seeschlacht am Skagerrak 1916, ist anzumerken, dass er in der NS-Zeit wegen seiner nationalistischen Töne stark vereinnahmt wurde.[10] Und auch heute noch ist der Name Gorch Fock in der Benennung von Straßen und Schiffen recht präsent.

Über den Abschluss der düsteren Inszenierung auf dem Lübeckertorfeld heißt es in den „Hamburger Nachrichten“: „Weithin brauste das Sieg-Heil über den Platz. Feierlich klangen nach den Reden das Lied ‚Burschen heraus!‘, das Horst-Wessel-Lied und das Deutschland-Lied zum nächtlichen Himmel empor. Inzwischen wurden die Fahne der KPD, Sektion Altstadt, und Hunderte von Büchern auf den Scheiterhaufen geworfen.“

Das Beste der deutschen Literatur ging an diesem Abend in Fammen auf und sandte ein klares Signal aus gegen jeglichen fortschrittlichen Geist, demokratische und humanistische Prinzipien. „Dort wo man Bücher verbrennt,“ so Heinrich Heine in seinem Drama „Almansor“ 1821, „verbrennt man auch am Ende Menschen.“[11]

Am späten Abend des 30. Mai auf dem Lübeckertorfeld (Foto:„Hamburger Nachrichten“ vom 31. Mai 1933)

Als vielleicht fünf-, sechsjähriger Junge war Walter Wackerow am 30. Mai 1933 Beobachter der Bücherverbrennung auf dem Lübeckertorfeld. Dort wohnte die Familie seit 1929, da sein Vater in der Ingenieurschule eine Anstellung als Betriebsleiter erhielt. „Wir hatten das große Glück“, erinnert sich Walter Wackerow, dass in der Dienstwohnung „alle Zimmer zum Lübeckertorfeld lagen, so daß meine Eltern, insbesondere aber ich, Augenzeugen von zahlreichen Ereignissen auf dem Lübeckertorfeld zu jener Zeit wurden.“ Hier der Abschnitt zur Bücherverbrennung aus den „Erinnerungen an das Lübeckertorfeld (Lämmermarkt) 1929 – 1959“ von Walter Wackerow.[12]

Schnell stieg ich aus dem Bett und ging ins Schlafzimmer meiner Eltern ans Fenster und traute meinen Augen nicht. Sah ich doch, fast uns direkt gegenüber, wohl 100 Meter entfernt, in Abständen von wenigen Metern, überall kleine Haufen von Büchern liegen. Einzelheiten konnte ich nicht so genau ausmachen, dass es aber Bücher waren, konnte ich deutlich erkennen. Einige Haufen brannten lichterloh, bei anderen lagerte das Feuer dahin. Dazwischen lagen überall verstreut Bücher, die einzelnen Blätter flatterte zum Teil im Wind. Viele waren auch abgebrannt.

Seitlich hiervon stand ein LKW, der noch halbvoll beladen war von (sic!) Büchern. Wenn ich mich recht erinnere, so standen auf dem LKW 2 Männer, die die restlichen Bücher auf den Platz warfen, viele wurden aber per Fußtritt im hohen Bogen nach unten befördert.

Ich stand gebannt am Fenster und konnte mir an dem Abend kein Bild von dem machen, was das nun zu bedeuten hatte. Warum sollten Bücher verbrannt werden?

Meine Eltern hatten mich inzwischen im Schlafzimmer entdeckt und waren genauso sprachlos. Wir standen nun alle drei am Fenster. Und verfolgten die Männer bei der Arbeit.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ein zweiter voll mit Büchern beladenen LKW auf das Lübeckertorfeld fuhr. Die Männer hatten es mit dem Entladen ziemlich eilig.

Ich blieb noch eine Weile am Fenster stehen. Wurde aber bald müde, so dass ich freiwillig ins Bett ging.

Noch heute weiß ich, dass über diesen Vorfall wenig gesprochen wurde. Ich habe mir wenig Gedanken hierüber gemacht. War aber zu dem Zeitpunkt noch sehr jung. Vielleicht wussten meine Eltern schon etwas mehr. Was eigentlich an dem Abend auf dem Sportplatz geschah, konnten wir wenige Tage später aus der Zeitung entnehmen. Eine Bücherverbrennung auf dem Lübeckertorfeld war für uns etwas ganz Neues.

[1] Neben vielen anderen Materialien im Internet sei vor allem auch die Website „Bibliothek der verbrannten Bücher“ (https://www.verbrannte-buecher.de/geschichte/orte) empfohlen, wo nach und nach Originalausgaben 1933 verbrannter Werke in digitaler Form eingestellt werden (alle Links wurden zuletzt abgerufen am 19.5.2023).

[2] https://verbrannte-orte.de/. Leider wird hier die zweite Hamburger Bücherverbrennung auf dem Lübeckertorfeld in Hohenfelde und nicht in St. Georg und damit falsch verortet. Siehe dazu mehr im Text weiter unten.

[3] Christel Busch: Als in Hamburg die Bücher brannten. Hamburg 2015. Im Netz unter: https://www.kultur-port.de/blog/kulturmanagement/11338-als-in-hamburg-die-buecher-brannten.html.

[4] Deutscher Gewerkschaftsbund, Ortsausschuß Hamburg (Hrsg.): Bericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ortsausschuß Hamburg, über Wiederaufbau und Tätigkeit der Hamburger Gewerkschaften im Jahre 1945 – 1947. Hamburg um 1948. S. 121. Hier irrt der DGB-Bericht evtl., denn es handelte sich bei der Verbrennung am 15. Mai 1933 nicht, wie dort zu lesen ist, um eine „Kundgebung der Hitler-Jugend auf dem Kaiser Friedrich Ufer“. Dies war vielmehr eine Aktion der Studentenschaft. Anders als das Autodafé am 30. Mai 1933 auf dem Lübeckertorfeld, das war explizit vor allem eine Aktion der Hitler-Jugend. Möglicherweise sind die Jugendbücher aus dem Gewerkschaftshaus also nicht am 15., sondern am 30. Mai 1933 vernichtet worden.

[5] Siehe die Website der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen unter https://gedenkstaetten-in-hamburg.de/gedenkstaetten/zeige/mahnmal-zur-erinnerung-an-die-buecherverbrennung.

[6] Hamburger Morgenpost, online vom 10.5.2023: https://www.mopo.de/hamburg/historisch/vor-90-jahren-buecher-grosser-deutscher-dichter-gehen-in-flammen-auf/.

[7] Programm der Veranstaltungsreihe „Hamburg liest verbrannte Bücher“ 2023 unter https://www.hamburgliest.de/veranstaltungen/.

[8] Im „Stadtplan mit vollständigem Straßenverzeichnis von Hamburg, Altona, Wandsbek“, erschienen im Hamburger Adreßbuch-Verlag etwa 1935, ist in der Rubrik „Sportplätze“ für „Fußball, Handball, Faustball, Leichtathletik“ u.a. das „Lübeckerthor, Hamburg-St. Georg“ aufgeführt (S. 26).

[9] Friederike Ulrich: Irrtum! Gelände der Schwimmoper galt jahrelang als Tatort. In: Hamburger Abendblatt, online vom 20.5.2023: https://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-mitte/article238443039/Irrtum-Gelaende-der-Schwimmoper-galt-jahrelang-als-Tatort.html.

[10] Siehe den Auszug aus Hans-Peter de Lorents Buch "Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz", Bd. 1. Hamburg 2016, S. 676-700. Im Netz zu finden unter: https://www.hamburg.de/clp/dabeigewesene-dokumente/clp1/ns-dabeigewesene/onepage.php?BIOID=904. Vergleiche den Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/wiki/Gorch_Fock_(Schriftsteller).

[11] Heinrich Heine: Almansor. Eine Tragödie. 1821. Vom Projekt Gutenberg komplett ins Netz gestellt unter: https://www.projekt-gutenberg.org/heine/almansor/almanso1.html.

[12] Die „Erlebnisberichte“ von Walter Wackerow sind dem Verfasser in maschinenschriftlicher Form in den 1990er Jahren übergeben worden und bis heute ungedruckt. Das rund 100 Seiten umfassende Typoskript ist weder datiert noch nummeriert.

Erstmals erschienen in: Der lachende Drache, Nr. 9/2023 vom September 2023, S. 6-7.

Historischer Mosaikstein Nr. 9 „Entschlossen, gegen die Torsperre Gewalt zu brauchen“

Von Michael Joho

Am 17. März 2023 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem „Banquet républicain“ ins Schloss Bellevue eingeladen. Dieses Republikanische Bankett, so Steinmeier, „erinnert an die Tradition, die Liberale und Demokraten zwischen 1830 und 1848 in vielen französischen Städten und auch im vormärzlichen Deutschland abhielten, um das Verbot politischer Versammlungen zu umgehen.“ [1] Das Bankett der High Society 2023 und die Revolution 1848 sind gute Anlässe, um die besondere Rolle des widerständigen St. Georgs vor 175 Jahren ins Augenmerk zu rücken.

In halb Europa standen im Frühjahr 1848 die Zeichen auf Sturm. Es begann mit der Februarrevolution in Paris und dem Ende der französischen Monarchie am 24. Februar 1848. In Berlin führte die aufgeheizte Stimmung und der Wunsch nach einer demokratischen Umwälzung am 18./19. März zu Barrikadenkämpfen, bei denen hunderte Menschen niederkartätscht wurden. König Friedrich Wilhelm IV. sah sich zu Zugeständnissen gezwungen, die zur Wahl der ersten deutschen Nationalversammlung und einem Verfassungsentwurf führten. Bis der Monarch wieder Oberwasser gewann und alle demokratisch-parlamentarischen Fortschritte 1849 zunichte machte.

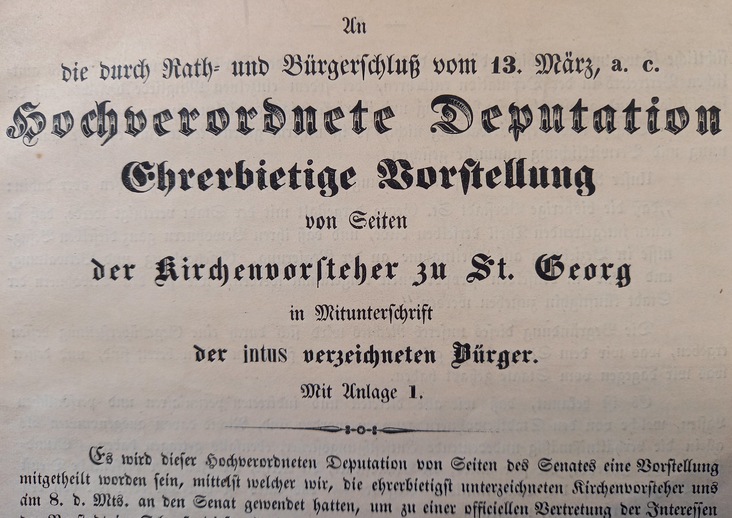

In St. Georg waren es die Kirchenvorsteher mit weiteren Bürgern, die sich erstmals am 8. März 1848 mit einer Supplik (einer Eingabe) an den Senat wandten und mehr Rechte für die Vorstadt einforderten – vergeblich. Doch sie gaben nicht auf. Am 26. März übermittelten sie der „Hochverordneten Deputation“ der Stadt eine „Ehrerbietige Vorstellung“, mit der Ankündigung, das Original würde „am Sonntage, dem 26. März, zwischen 12 und 1 Uhr im Tivoli ausliegen, um mit Unterschriften versehen zu werden.“ Das Tivoli war ein beliebtes Vergnügungslokal am Besenbinderhof, auf der Höhe des heutigen Gewerkschaftshauses. Ich bin stolz darauf, das Dokument mit der Ankündigung der vielleicht ersten St. Georger Unterschriftensammlung in meinem Besitz zu wissen.

Was forderten die St. GeorgerInnen nun, deren Zahl auf fast 20.000 angewachsen war? Vor allem protestierten sie einmal mehr gegen die Torsperre, die die Vorstadt von der abgeriegelten Stadt trennte. Das bei Sonnenuntergang buchstäblich verschlossene Hamburg (im Winter also schon am Nachmittag) war danach auf östlicher Seite lediglich noch durch das Steintor zu betreten oder zu verlassen, und das auch nur bei Entrichtung einiger Sperrschillinge. Darüber waren viele St. GeorgerInnen erbost, hatten sie doch die gleiche Steuerlast wie die InnenstädterInnen zu tragen, ohne dass auch nur annähernd so viel Geld für die Infrastruktur in St. Georg investiert wurde wie eben in der Alt- und Neustadt (z.B. für Sielanlagen und die Stadtwasser-Kunst). Zudem nervte dies, weil viele St. GeorgerInnen in der Stadt arbeiteten und in den dunklen Monaten morgens wie abends quasi eine Eintritts- bzw. Austrittsgebühr zu zahlen hatten. Die Kirchenvorsteher beschwerten sich in ihrer Eingabe weiter über verschiedene Benachteiligungen und finanzielle Mehrbelastungen, wünschten eine Verlagerung der Akzise-Linie (einer Art Binnenzoll-Steuer) an den äußeren Rand St. Georgs und kritisierten die innerstädtischen Grundeigentümer, die sich gegen eine Erweiterung des Stadtgebiets auf St. Georg stemmten, weil das ihr Grundeigentum in der Innenstadt entwerten würde. Am Ende der Eingabe wurde als Ziel formuliert „daß die bisherige Vorstadt St. Georg dergestalt mit der Stadt vereinigt werde, daß sie einen integrirenden Theil derselben bilde, und daß ihren Bewohnern ganz dieselben Befugnisse in Beziehung auf Theilnahme an der Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung, und zwar in denselben Proportionen eingeräumt werden, wie sie den Bewohnern der Stadt künftighin zustehen werden.“

Doch diese „Reformsupplik“ blieb ohne Konsequenzen. Die unerfüllten Forderungen sorgten daher 1848 gerade am Steintor für die größten revolutionären Ausschläge in Hamburg überhaupt. So attackierte eine große Anzahl der Vorstadtbewohner am Abend des 9. Mai – es war Freitag vor Pfingsten, der Tag des traditionellen Lämmermarktes auf dem Platz vor dem Steintor – die Anlage und damit die „verhaßte Abgabe“.[2] „Ein tobender Volkshaufen“, schrieb der bürgerliche Chronist Albert Borcherdt ein halbes Jahrhundert später, „überwältigte die kleine Bürgerwache, hob die schweren Thorflügel aus, bemächtigte sich der Sperrmarken und warf dieselben, ohne auf die Proteste der ohnmächtigen Sperrbeamten zu achten, unter die Menge. Dann schleppte der zügellose Pöbel Stroh und andere brennbare Materialien aus den Lämmermarktsbuden herbei, die ja damals dort aufgebaut, wo jetzt die Gewerbeschule <das heutige Museum für Kunst und Gewerbe> steht, häufte dieselben um Wache und Akzisegebäude, und setzte alles unter beständigem Läuten der Sperrglocke in Brand.“[3] Erst der Einsatz des herbeigerufenen Bürgermilitärs machte dem Aufruhr ein Ende.

Lithographie von Hermann Bollmann aus dem Jahre 1848[4]

Wer Träger dieser Aktion war, das lässt sich recht gut der zeitgenössischen Lithographie von Hermann Bollmann entnehmen: links am Bildrand das jubelnde, aber Abstand haltende St. Georger Bürgertum, in der Mitte und am Tor die rebellischen, Hand anlegenden Arbeiter und Handwerker. Bollmann gehörte zu den Karikaturisten, die die Aktionen des völlig entrechteten „Pöbels“ auch gegenüber der Kritik des Establishments aus Juristen, Kaufleuten usw. verteidigten.[5] Ganz anders offenbar als Borcherdt, der „den Pöbel“ ablehnente und z.B. zu erwähnen vergaß, dass die Situation vor allem eskalierte, weil ein Mann durch den Bajonett-Stich eines Mitglieds der Torwache verletzt wurde. Die heranrückenden Gardisten wurden nun mit Steinwürfen attackiert, bis dahin hatte man sie „nur gebeten, wieder nach Hause zu gehen, da man nur wolle, was sie auch wollten: Aufhebung der Sperre“,[6] wie es im fortschrittlichen „Communal- und Bürgerblatt“ „Die Reform“ zu lesen war.

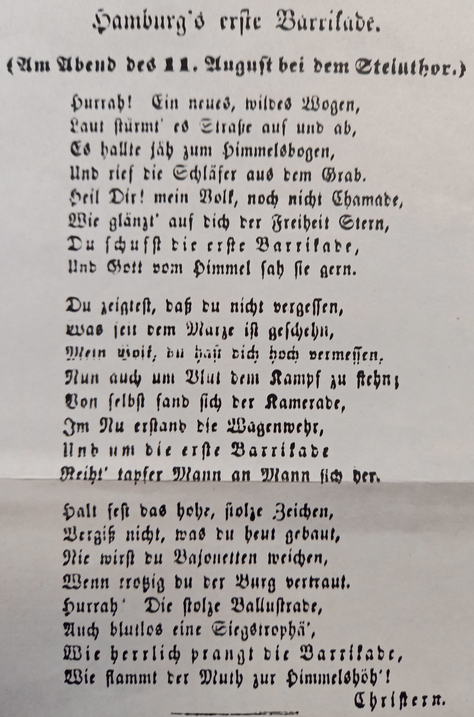

Aus: Die Reform, Nr. 43/1848 Aus: Die Reform, Nr. 45/1848

Es blieb nicht die einzige Aktion am Steintor. So endete dort am 11. August 1848 eine Demonstration gegen skandalöse Zustände in der „Irrenabteilung“ des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg[7] in einem tumultuarischen Protest gegen die Torsperre.[8] Als krönender Abschluss wurde – so die triumphierende „Reform“ – „Hamburg’s erste Barrikade“ aus umgestürzten Wägen errichtet, allerdings „nicht etwa zum Absperren von Straßen…, sondern mitten auf einem großen Platz. Von der daraufhin in der ‚Reform‘ erschienenen Bauanleitung für funktionstüchtige Barrikaden wurde kein Gebrauch mehr gemacht“, wie ein Historiker trocken anmerkte.[9]

Auch wenn St. Georg für wichtige Impulse in der 48er-Revolution sorgte, die Umsetzung der jahrzehntelang erhobenen Forderungen ließ noch lange auf sich warten. Die Torsperre wurde schließlich am 31. Dezember 1860 aufgehoben, und erst zum 1. August 1868 „die Bewohner des Kirchspiels St. Georg…den Bewohnern der übrigen Kirchspiele der Stadt in Rechten und Lasten gleichgestellt“[10] und St. Georg damit zum gleichberechtigten Stadtteil Hamburgs erhoben.

Noch etwas zum eingangs erwähnten Event. Das erste Bankett von unten hat in St. Georg stattgefunden, was am 21. Januar 1849 sogar eine Meldung in der von Karl Marx herausgegebenen „Neuen Rheinischen Zeitung“ wert war: „Der Arbeiter-Verein von St. Georg hat vor einiger Zeit das erste Social-Bankett veranstaltet, das in Hamburg vorgekommen ist.“[11] Und dieser von Carl Bühring am 21. April 1848 gegründete Verein – eine der ersten Arbeiterorganisationen in Hamburg überhaupt – spielte sowohl in der Revolution 1848 als auch bei der Zusammenführung der deutschen ArbeiterInnenbewegung eine beachtenswerte Rolle.[12] So viel zu unseren Ahnen!

[1] Steinmeiers Rede findet sich im Netz unter https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2023/03/230317-Republikanisches-Bankett.html#:~:text=Bundespr%C3%A4sident%20Frank%2DWalter%20Steinmeier,-Reden%20und%20Interviews. Aus seiner Rede sei an dieser Stelle noch ein weiterer Absatz zitiert: „Heute, an diesem Vorabend des 18. März, wollen wir hier in Bellevue gemeinsam an die Frauen und Männer erinnern, die vor 175 Jahren in Berlin auf die Barrikaden gingen und den König dazu brachten, das übermächtige preußische Militär zurückzurufen und seinen Hut vor den Opfern der Gewalt zu ziehen. Und wir wollen an jene erinnern, die damals in den Ländern des Deutschen Bundes und in anderen Staaten Europas aufstanden, um gegen Unfreiheit, Unterdrückung, Armut und Hunger zu kämpfen. Viele von ihnen bezahlten ihren Mut mit dem Leben, viele wurden als "innere Feinde" verfolgt, ihrer Rechte beraubt, ins Gefängnis gesperrt oder ins Exil getrieben. Nicht zuletzt wollen wir heute Abend daran erinnern, dass der Kampf für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie schon vor 175 Jahren eine europäische Angelegenheit war.“

[2] Albert Borcherdt: Das lustige alte Hamburg. Scherze, Sitten und Gebräuche unserer Väter. 6. Aufl., Hamburg 1912. S. 98.

[3] Albert Borcherdt: Hamburger Abende des Senioren-Konvents. 2. Aufl., Hamburg 1899. S. 23 f.

[4] Aus: Jahrbuch 1965/66. Hrsg. von der Vereinigung der Hamburgensien-Sammler und -Freunde e.V. Hamburg um 1965. S. 29.

[5] Ute Harms: „…Und das nennen Sie eine Republik? !!! –„. Politische Karikatur in Hamburg um 1848. Münster/Hamburg 1988. S. 100.

[6] Die Reform, Hamburg, Nr. 25/1848. Abgedruckt in: Hamburg 1848. Geschichte – Schauplatz Hamburg. Verfasst von Jörg Berlin, hrsg. von der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. Hamburg 1998. S. 68.

[7] Siehe zu den damaligen Verhältnissen Michael Joho: „Die überwältigendste Stätte von Nächstenliebe und Wohltätigkeit“. 175 Jahre Allgemeines Krankenhaus St. Georg – eine etwas andere Festschrift. Hamburg 1998. S. 42-44.

[8] Wolfgang Schmidt: Die Revolution von 1848/49 in Hamburg. Hamburg, September 1983 (= ergebnisse. Zeitschrift für demokratische Geschichtswissenschaft, Bd. 22). S. 38.

[9] Ebenda, S. 127, Anmerkung 161.

[10] Gesetz, die Hinzuziehung der bisherigen Vorstadt St. Georg zur Stadt betreffend. In: Staatsarchiv Hamburg, St. Georghospital, VIII M 2. S. 1.

[11] 1. Beilage zu Nr. 201 der Neuen Rheinischen Zeitung, Köln, vom 21.1.1849.

[12] Michael Joho: Carl Johan Bühring. Arbeiter und Revolutionär, Erfinder und Fabrikant. Hamburg, Oktober 2019 (im Netz unter https://gw-stgeorg.de/wp-content/uploads/2021/09/BuehringBroschuere.pdf).

Erstmals erschienen in: Der lachende Drache, Nr. 12/2023, vom Dezember 2023.

Historischer Mosaikstein Nr. 10 - „Praktische Planübungen“

Von Michael Joho

Die instabilen Verhältnisse nach dem I. Weltkrieg gipfelten im Sommer/Herbst 1923 in einer gigantischen Hyperinflation. Dafür nur ein Beispiel aus der Sonntagsausgabe des sozialdemokratischen „Hamburger Echo“ vom 21. Oktober 1923: Der durchschnittliche Stundenlohn betrug am 6. Oktober 45 Mio. Mark, der Brotpreis lag bei 21,6 Mio. Mark. „Mithin konnte der Lohnempfänger von einem Stundenlohn 2 1.900-Gramm-Brote bezahlen.“ Zwei Wochen später war der Durchschnittslohn zwar auf 800 Mio. Mark angestiegen, der Brotpreis aber auf 1.660 Mio. Mark. Nun mussten also schon zwei Arbeitsstunden dafür eingesetzt werden, um sich von dem Lohn einen Laib Brot kaufen zu können.[1] Hunger und Elend breiteten sich in für uns unvorstellbaren Dimensionen aus.

Die Hyperinflation heizte den Druck von Geldscheinen mit immer höheren Werten an (Original im Besitz des Verfassers)

Die aus der Novemberrevolution von 1918 hervorgegangene Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) sah die Chance, eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Doch der Aufruf zu einem zweiten Revolutionsanlauf wurde kurzfristig abgesagt. Auf einer Konferenz von 450 Arbeiterdelegierten aus KPD, SPD und Gewerkschaften vorrangig aus Sachsen und Thüringen am 21. Oktober in Chemnitz fand sich für revolutionäre Aktionen keine Mehrheit.[2] Alleine in Hamburg kam es am Morgen des 23. Oktober zu einem Aufstandsversuch von rund 300 Kommunisten. Strittig ist, ob sie die Revolutionsabsage zu spät erhielten oder ob die Hamburger KPD (auch gegenüber der eigenen Zentrale) ein Fanal setzen wollte. 17 Hamburger Polizeistationen wurden in den frühen Morgenstunden dieses 23. Oktober gestürmt, zwei Tage hielten sich die vor allem in den Arbeiterstadtteilen Barmbek und Schiffbek (heute Billstedt) breit unterstützten Barrikadenkämpfer. Letztlich fielen diesem Putschversuch 24 Anhänger der KPD, 17 Polizisten und mindestens 62 weitere Personen zum Opfer,[3] mehr als 1.400 Personen wurden angeklagt und rund 300 verurteilt.[4]

Auch die in der Lindenstraße 2-4 belegene St. Georger Polizeiwache 4 sollte besetzt werden, um den dramatischen Mangel an Waffen auszugleichen. Auf der Basis von Polizeiberichten schildert der Hamburger Historiker Wolfgang Kopitzsch den Ablauf an diesem frühen Morgen des 23. Oktober: „Nach einer Funktionärsversammlung bei Jannsen in der Rostocker Straße Verteilung von Waffen (6 Pistolen, einige Trommelrevolver, 1 Karabiner), gegen 5 Uhr Versuch eines Angriffs mit ca. 100 – 150 Mann, er scheiterte an der mit Stacheldraht gesicherten Wache, es erfolgte lediglich die Abgabe von Schüssen aus größerer Entfernung auf das Gebäude.“[5]

Die Wache unter Leitung von Revieroberwachtmeister Schopp war rechtzeitig vorgewarnt gewesen, wie der damalige Chef der Hamburger Ordnungspolizei, Lothar Danner (1891-1960), später schrieb. Man hätte „den Zuzug verdächtiger Gestalten in Richtung Gewerkschaftshaus beobachtet“, Drahtverhaue vor der Wache errichtet und Gewehre bereitgelegt.[6]

Der DDR-Historiker Heinz Habedank – er veröffentlichte 1958 die erste Monografie über den Hamburger Aufstand – verwies noch auf einen anderen Aspekt: Der Stoßtrupp „wählte von allen möglichen Überfallarten die ungeeignetste. Er zog gemeinsam mit etwa 100 Demonstranten zur Wache, beschoß sie erst eine Zeitlang und verscherzte sich so das notwendige Moment der Überraschung. Der Verzicht der Angreifer auf einen Handstreich gestattete es der Besatzung der Polizeiwache, ihre überlegene Feuerkraft gegen die Demonstration einzusetzen. Die Arbeiter mußten sich zurückziehen.“[7]

Bei dieser Aktion wurde einer der „Aufrührer“ verletzt, wie es in einer 1927 für den polizeilichen Dienstgebrauch zusammengestellten Denkschrift heißt. Er konnte anhand der Blutspuren ausfindig gemacht werden und wurde „als der Postassistent Adolph Johannes Scharfenberg (ermittelt), der bereits als aktiver Verfechter der kommunistischen Ideen bekannt war“. Er gab laut dieser Quelle an, „daß er am 22. von einem für den 23. vorgesehenen Generalstreik gehört habe und am nächsten Morgen 5 Uhr nach dem nicht weit von der Wache entfernten Gewerkschaftshaus gegangen sei. Er bestritt die Teilnahme an der Aktion gegen die Wache, konnte aber mit Sicherheit überführt werden.“[8] Die längere Schießerei wurde zu dieser frühen Stunde auch in der Umgebung wahrgenommen, wie Joachim Paschen, ein weiterer Hamburger Historiker, zu berichten weiß. Die Wachen 36 und 39 an der Hammerbrooker Straße beim Nordkanal und am Grünen Deich waren dadurch alarmiert: „Sie stellen Drahtverhaue auf, verdoppeln die Streifen und bleiben von Angriffen verschont.“[9]

Stacheldrahtverhau auch vor der Polizeiwache 44 an der Kirchenallee 47, wohl am 25.10.1923 (unbekannter Fotograf)[10]

Die sowjetische Publizistin Larissa Reisner (1895-1926) hat sich wenige Tage nach diesen Ereignissen in Hamburg aufgehalten und daraus die lesenswerte Reportage „Hamburg auf den Barrikaden“ gemacht. „So eine wie Dich haben wir nie gehabt“, notierte Kurt Tucholsky in seinem Nekrolog in der „Weltbühne“ vom 22. Februar 1927. „So eine wie Dich möchten wir so gerne haben. Eine, die liebt und haßt und in dem Papierkram das sieht, was er wirklich ist: Handwerkszeug.“[11] Reisner hat damals vor allem Gespräche mit beteiligten Arbeiterfrauen geführt, deren Männer nach dem gescheiterten Aufstand meist abgetaucht waren. Auch in St. Georg muss sie recherchiert haben, denn an einer Stelle schildert sie in ihrem – übrigens im Netz findbaren – Bericht einen St. Georger Arbeiterhaushalt unmittelbar vor dem Aufstand: „Genosse R. erscheint, mit einem rußig geschwärzten Gesicht, barfuß, mit einem Pack Gewehre unter dem Arm; seine Taschen sind mit allerhand Munition vollgestopft. Eine freudig lächelnde Physiognomie von jenem Typus, der in Hafenkneipen am besten unter dem Namen Rowdy bekannt ist. Was gibt’s? Sie haben ein ganzes Waffenmagazin zusammengebracht. (…) Der Genosse bekommt die Parole und den Plan der Besetzung der nächsten Polizeiwache mit allen darin befindlichen Waffen; er sagt im Ton des tiefsten Bedauerns: „Mensch, den har ick dat jo nicht mehr neudig hat!“[12]